[베를린에서 백두산으로 - 50] "금강산 소고(小考)" (매경프리미엄, 2022.06.13)

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 4,031회 작성일 22-06-15 16:45본문

[베를린에서 백두산으로 - 50] "금강산 소고(小考)" (매경프리미엄, 2022.06.13)

https://www.mk.co.kr/premium/special-report/view/2022/06/32049/

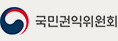

확 트인 바다, 선창에 나와 서늘한 아침 공기를 들이켜며 돌아서는 순간 훅 높은 산줄기가 다가온다. 해변 가까이까지 늠름히 금강산이 우뚝 섰다. 1998년 11월부터 시작된 관광, 다음해 1월 첫 방문, 그토록 기다렸던 북한 땅에 첫발을 디뎠다.

동해항을 출발한 금강호는 장전항까지 똑바로가 아니라 밤을 새우며 동해를 이리저리 달려야 했다. 접안시설 완성 전이라 2만t의 배가 장전만에 머무르고 상륙작전 하듯 작은 배가 관광지 쪽으로 승객을 날랐다.

반대편 북쪽 마을, 자세히 보니 창문이 다 막혔다. 아예 창문에 시멘트를 발라 벽을 만들고, 페인트로 창문을 그려놓기도 했다. 골목길에 숨어 우리를 지켜보던 아이가 눈치채고 얼른 사라져 버린다.

<사진>

▲ 1999년 1월 처음 찾은 금강산

구룡폭포 가는 길, 눈 쌓인 냇가 바위에 걸터앉는다. 식당이 없어 받은 점심 보온밥통에 아직 김이 난다. 밥과 찬 외에 초콜릿, 사탕, 비스킷, 귤, 바나나 등이 담겼다.

저희들끼리 둘러앉아 먼 산을 쳐다보는 북한 안내원들, 곁눈질로 흘끔흘끔 우리를 본다. 1960~1970년대 우리도 신었던 청색 천운동화, 얇은 홑점퍼, 새까맣게 탄 앳된 얼굴에 가쁜 숨을 쉰다. 건네는 초콜릿을 보지도 않고, "일 업씀네다" 단호히 거절한다.

관광객 하나가 목이 말랐는지, 북한 땅 맑은 물이 그리웠는지 눈을 쓸고 얼음을 깨 손 바가지로 물을 담는다. "마시지 마십시오, 혹 독이 풀어져 있을지도 모릅니다," 우리 안내원 한마디에 누구도 마실 엄두를 못 내었다. 그게 통한 그런 시절이었다.

이십을 갓 넘었을까 북한 여성 안내원이 입김 속에 일대를 열심히 설명한다. 뻗는 손 밑으로 조금 드러난 빨간색 내의, 주렁주렁 장신구에 왕방울 선글라스를 머리에 인 관광객이 손으로 가리키며 혀를 찬다, "쯧쯧 아직도 이런 내의를 입고 있네." 처자의 뺨이 붉게 물들며 어쩔 줄을 모른다. 반가웠고 안타깝고 화난 첫걸음이었다.

2003년 9월 육로가 열렸다. DMZ를 통과하다 허술한 북측 군사시설에 놀란다. 철조망 전선에 과연 전기가 통할지 의심스럽고, 진지들의 몰골이 형편없다. 올라올 사람을 위해서, 북침 가능성이 없을 것이기에 이러할까. 허술하게 보이려는 선전일까.

돌아오는 길 검사를 위해 북쪽 경계선에 차가 멈춘다. 차창 너머 도로 작업에 열심인 작은 인민군, 웃옷을 벗고 머리통만 한 해머를 내리찍으며 돌을 깨고 있다. 버스 내에서 내기가 벌어졌다. 몇 번을 휘두를 수 있을까, 10번, 15번. 입 모아 세기 시작했다. 서른 번이 넘어가자 모두가 혀를 찼다. 대단타, 작은 고추가 맵다더니.

삼일포를 돌 때 한 명이 전속으로 달라붙었다. 질문이 쉴 새 없다, 남한 정세를 꿰뚫고 있다. 아예 카메라를 달라더니 여기 서세요, 저기 서세요 하며 셔터를 누른다. 그러면서 카메라를 몇 번이나 유심히 살핀다. 선물로 건넸다. 고생했는데 카메라가 삼성이긴 하지만 Made in China라 적혀 있으니 괜찮지 않겠나, 내 성의로 받아주게. 손사래를 치며 큰 목소리로 단호히 외친다, 역시나 일 업씀네다다.

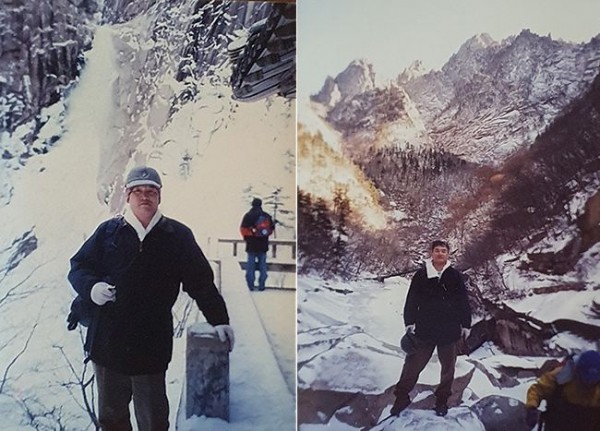

삼일포를 갈 때마다 그가 나왔다. 형님 다음번에 오실 때는 위장약, 간장약을 좀 가져다주십시오를 편하게 말하는 아우가 되었다. 첫 대면 날 그가 찍어준 사진들 배경에는 빠짐없이 선전선동 바위새김글들이 서 있었다.

<사진>

▲ 금강산의 다양한 바위새김글 / 사진=손기웅

북한 온정리 마을에 여러 번 들어갔다. 의약품, 연탄, 자전거 등 지원식을 가진 후 가정집 방문 기회를 가진다. 매번 같은 집이지만, 갈 때마다 다르다. 좌식 부엌이 입식으로, 세간이 하나둘 늘고, 화장실이 새로 단장된다. 안방에 소파를 놓아 앉아 사진 찍는 머리 바로 위로 김일성과 김정일 액자가 중앙에 떡하니 자리 잡게 했다. 새로 온 냉장고는 전선이 연결되지 않았다. 그래도 대접의 사과, 고구마, 감자 손길에는 순박한 정성이 가득 담겼다.

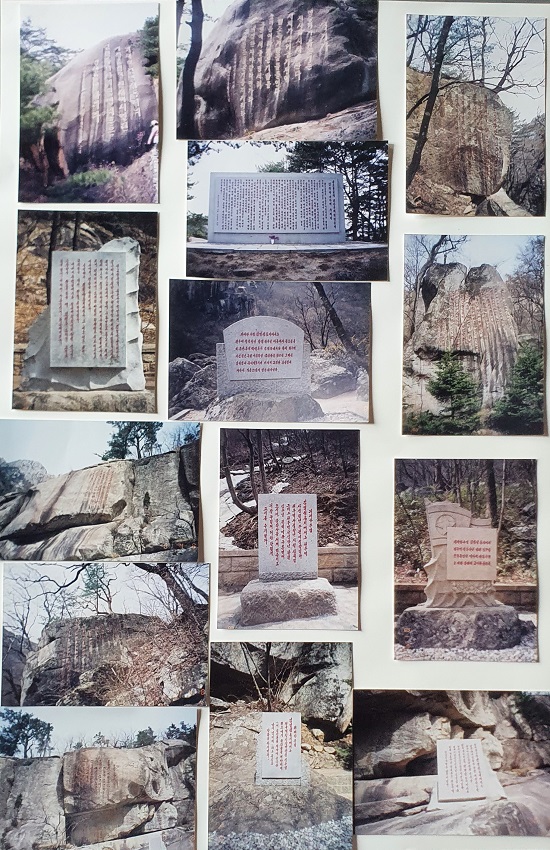

2007년 열린 내금강, 먼지 구름을 날리며 표훈사로 달리다 폭우를 만났다. 비포장 신작로가 시내가 되고 물난리가 났지만, 태양은 빛을 거두지 않고 수양버들이 정겹게 휘날렸다. 어릴 적 우리네 시골 풍경이다. 가슴이 아려오며, '소나기' 시절로 돌아갔다.

목란각 앞을 지나면 호객이 치열하다. 부침개 냄새, 연기 가운데 구슬 목소리가 여기저기 울린다. 버섯, 약초, 술, 말린 해산물, 있는 것 없는 것 다 내어놓고, 1달러라도 벌고자 야단이다. 격세지감(隔世之感)이다. 웃돈을 주면 목란각 뒷홀도 개방하고 주안상을 펼친다.

<사진>

▲ 1999년 1월의 목란각 / 사진=손기웅

관광 시작 1주년, 1999년 11월 온정리에 온천장이 열렸고, 북한 예술품도 전시·판매되었다. 수년 후 옥류관 냉면집도 문을 열었다. 모든 재료를 평양 본점에서 가져왔다지만 맛에 차이가 난다. 물 때문일까. 그럼에도 남쪽 냉면과의 확연한 차이를 모두에게 전한다. 진정한 통일은 남북의 문화가 하나가 되는 것이고, 그 출발이 문화의 같음과 다름에 대한 이해라는 믿음이 시작되었다.

2007년 11월 마지막 방문, 작은 정영만 그림이 보였다. 역시나 강렬했지만 어딘지 어색하다. 부르는 고가(高價)에도 일단 사겠다며 진품 보장을 요구하자, 위에 물어봐야 한다며 1시간을 달란다. 두 시간이 더 지나 현대 측을 통해 그 작품은 판매용이 아니라고 전달받았다.

그 후 가슴으로만 금강산을 그리고 있다. 삼일포 아우는 어찌 지낼까, 검붉은 안색에 몸은 괜찮을까. 온정리 마을집 아들은 제대하고 든든한 일꾼이 되었을까. 이제 사십을 바라볼 남남북녀를 실감케 했던 처자들은 어찌 살까, 아직도 고울까.

◆차단정책?

동독은 서독과 교류협력을 하면 소중한 외화를 확보할 수 있지만, 그 과정에서 서독 자본주의 영향이 동독 주민에게 미칠 것을 알고 있었다. 그래서 서기장 호네커는 대가는 누리되 서독 영향을 최대한 막는다, 막을 수 있다는 자신감에 '차단정책(Abgrenzungspolitik)' 기조 아래 서독과 교류협력을 했다. 시간이 갈수록, 교류협력이 늘수록 차단할 수 없다는 현실을 알면서도 교류협력을 확대했다.

서독의 진보정부보다 보수정부 시기에 교류협력은 더 활성화되었다. 일회성을 벗어나 지속성을 가지고자 문화협정, 언론방송협정, 과학기술협정, 환경협정 등도 체결했다.

대가를 받고 반체제인사를 서독에 넘기는 이른바 '자유거래(Freikauf)'도 갈수록 빈번해졌다. 체제 정통성을 근본적으로 흔들 수 있는, 자국의 국민을 인신매매한다는 비판에도 서독에 숫자를 늘리길 요구했다. 일부러 정치범을 만들거나, 일부러 중범죄자로 만들어 받는 대가를 크게 하고자 했다.

모두 체제 유지를 위한 통치자금이 필요했기 때문이다. 결국 자신들보다 훨씬 앞선 서독, 자유와 민주와 인권과 복지 모든 측면에서 인간다운 삶을 영위하는 서독 체제에 눈과 귀를 연 동독 주민은 변화를 요구했고 장벽을 무너뜨렸다. 자유총선거를 통해 서독과의 통일에 민족자결권을 행사했다.

사회주의 형제국이자 사회주의 최대 경제강국 동독이 어떻게 무너졌는지, 지구상에서 사라졌는지 누구보다 연구하고 분석하고 대응책을 강구했을 북한, 수령 김정일은 남쪽과의 문을 닫아야 했다. 체제경쟁에서 더 이상 따라갈 수 없이 성장한 남쪽의 영향력을 차단해야 했다.

김정일은 남북 교류협력이란 이름 아래 거대한 금강산과 개성 지역을 내놓았다. 동독과는 달리 차단할 수 있다는 자신감이 있었다기보다 호네커와 마찬가지로 개방할 수밖에 없었기 때문이다. 경제난 극복, 무엇보다 통치자금 확보가 시급했기 때문이다.

우리의 대북 지렛대가 형성되는 순간이었다. 우리의 힘, 북한 체제가 변하지 않는 한 따라올 수 없는 경제력이 위력을 발휘한 순간이다. 국가 성장과 통일의 길로 이 기회를 어떻게 엮어갈지 진실로 고민하고 전략을 강구했어야 할 국가지도자들, 정부들이었다.

2022년 현재, 수많았던 접촉과 교류협력, 대화와 합의와 성명에도 북한에는 변화가 보이지 않는다. 김정은은 김정일보다 더 다급한 처지다. 북한의 변화, 북한 주민의 변화를 위해 언제 어떠한 상황에서도, 지금의 상황에서도 북한 주민에게 다가가야 한다. 무엇이 잘못이었는가, 무엇을 잘못 생각했던가, 반성하고 달리 고민하고 다르게 접근해야 하지 않는가.

https://www.mk.co.kr/premium/special-report/view/2022/06/32049/

확 트인 바다, 선창에 나와 서늘한 아침 공기를 들이켜며 돌아서는 순간 훅 높은 산줄기가 다가온다. 해변 가까이까지 늠름히 금강산이 우뚝 섰다. 1998년 11월부터 시작된 관광, 다음해 1월 첫 방문, 그토록 기다렸던 북한 땅에 첫발을 디뎠다.

동해항을 출발한 금강호는 장전항까지 똑바로가 아니라 밤을 새우며 동해를 이리저리 달려야 했다. 접안시설 완성 전이라 2만t의 배가 장전만에 머무르고 상륙작전 하듯 작은 배가 관광지 쪽으로 승객을 날랐다.

반대편 북쪽 마을, 자세히 보니 창문이 다 막혔다. 아예 창문에 시멘트를 발라 벽을 만들고, 페인트로 창문을 그려놓기도 했다. 골목길에 숨어 우리를 지켜보던 아이가 눈치채고 얼른 사라져 버린다.

<사진>

▲ 1999년 1월 처음 찾은 금강산

구룡폭포 가는 길, 눈 쌓인 냇가 바위에 걸터앉는다. 식당이 없어 받은 점심 보온밥통에 아직 김이 난다. 밥과 찬 외에 초콜릿, 사탕, 비스킷, 귤, 바나나 등이 담겼다.

저희들끼리 둘러앉아 먼 산을 쳐다보는 북한 안내원들, 곁눈질로 흘끔흘끔 우리를 본다. 1960~1970년대 우리도 신었던 청색 천운동화, 얇은 홑점퍼, 새까맣게 탄 앳된 얼굴에 가쁜 숨을 쉰다. 건네는 초콜릿을 보지도 않고, "일 업씀네다" 단호히 거절한다.

관광객 하나가 목이 말랐는지, 북한 땅 맑은 물이 그리웠는지 눈을 쓸고 얼음을 깨 손 바가지로 물을 담는다. "마시지 마십시오, 혹 독이 풀어져 있을지도 모릅니다," 우리 안내원 한마디에 누구도 마실 엄두를 못 내었다. 그게 통한 그런 시절이었다.

이십을 갓 넘었을까 북한 여성 안내원이 입김 속에 일대를 열심히 설명한다. 뻗는 손 밑으로 조금 드러난 빨간색 내의, 주렁주렁 장신구에 왕방울 선글라스를 머리에 인 관광객이 손으로 가리키며 혀를 찬다, "쯧쯧 아직도 이런 내의를 입고 있네." 처자의 뺨이 붉게 물들며 어쩔 줄을 모른다. 반가웠고 안타깝고 화난 첫걸음이었다.

2003년 9월 육로가 열렸다. DMZ를 통과하다 허술한 북측 군사시설에 놀란다. 철조망 전선에 과연 전기가 통할지 의심스럽고, 진지들의 몰골이 형편없다. 올라올 사람을 위해서, 북침 가능성이 없을 것이기에 이러할까. 허술하게 보이려는 선전일까.

돌아오는 길 검사를 위해 북쪽 경계선에 차가 멈춘다. 차창 너머 도로 작업에 열심인 작은 인민군, 웃옷을 벗고 머리통만 한 해머를 내리찍으며 돌을 깨고 있다. 버스 내에서 내기가 벌어졌다. 몇 번을 휘두를 수 있을까, 10번, 15번. 입 모아 세기 시작했다. 서른 번이 넘어가자 모두가 혀를 찼다. 대단타, 작은 고추가 맵다더니.

삼일포를 돌 때 한 명이 전속으로 달라붙었다. 질문이 쉴 새 없다, 남한 정세를 꿰뚫고 있다. 아예 카메라를 달라더니 여기 서세요, 저기 서세요 하며 셔터를 누른다. 그러면서 카메라를 몇 번이나 유심히 살핀다. 선물로 건넸다. 고생했는데 카메라가 삼성이긴 하지만 Made in China라 적혀 있으니 괜찮지 않겠나, 내 성의로 받아주게. 손사래를 치며 큰 목소리로 단호히 외친다, 역시나 일 업씀네다다.

삼일포를 갈 때마다 그가 나왔다. 형님 다음번에 오실 때는 위장약, 간장약을 좀 가져다주십시오를 편하게 말하는 아우가 되었다. 첫 대면 날 그가 찍어준 사진들 배경에는 빠짐없이 선전선동 바위새김글들이 서 있었다.

<사진>

▲ 금강산의 다양한 바위새김글 / 사진=손기웅

북한 온정리 마을에 여러 번 들어갔다. 의약품, 연탄, 자전거 등 지원식을 가진 후 가정집 방문 기회를 가진다. 매번 같은 집이지만, 갈 때마다 다르다. 좌식 부엌이 입식으로, 세간이 하나둘 늘고, 화장실이 새로 단장된다. 안방에 소파를 놓아 앉아 사진 찍는 머리 바로 위로 김일성과 김정일 액자가 중앙에 떡하니 자리 잡게 했다. 새로 온 냉장고는 전선이 연결되지 않았다. 그래도 대접의 사과, 고구마, 감자 손길에는 순박한 정성이 가득 담겼다.

2007년 열린 내금강, 먼지 구름을 날리며 표훈사로 달리다 폭우를 만났다. 비포장 신작로가 시내가 되고 물난리가 났지만, 태양은 빛을 거두지 않고 수양버들이 정겹게 휘날렸다. 어릴 적 우리네 시골 풍경이다. 가슴이 아려오며, '소나기' 시절로 돌아갔다.

목란각 앞을 지나면 호객이 치열하다. 부침개 냄새, 연기 가운데 구슬 목소리가 여기저기 울린다. 버섯, 약초, 술, 말린 해산물, 있는 것 없는 것 다 내어놓고, 1달러라도 벌고자 야단이다. 격세지감(隔世之感)이다. 웃돈을 주면 목란각 뒷홀도 개방하고 주안상을 펼친다.

<사진>

▲ 1999년 1월의 목란각 / 사진=손기웅

관광 시작 1주년, 1999년 11월 온정리에 온천장이 열렸고, 북한 예술품도 전시·판매되었다. 수년 후 옥류관 냉면집도 문을 열었다. 모든 재료를 평양 본점에서 가져왔다지만 맛에 차이가 난다. 물 때문일까. 그럼에도 남쪽 냉면과의 확연한 차이를 모두에게 전한다. 진정한 통일은 남북의 문화가 하나가 되는 것이고, 그 출발이 문화의 같음과 다름에 대한 이해라는 믿음이 시작되었다.

2007년 11월 마지막 방문, 작은 정영만 그림이 보였다. 역시나 강렬했지만 어딘지 어색하다. 부르는 고가(高價)에도 일단 사겠다며 진품 보장을 요구하자, 위에 물어봐야 한다며 1시간을 달란다. 두 시간이 더 지나 현대 측을 통해 그 작품은 판매용이 아니라고 전달받았다.

그 후 가슴으로만 금강산을 그리고 있다. 삼일포 아우는 어찌 지낼까, 검붉은 안색에 몸은 괜찮을까. 온정리 마을집 아들은 제대하고 든든한 일꾼이 되었을까. 이제 사십을 바라볼 남남북녀를 실감케 했던 처자들은 어찌 살까, 아직도 고울까.

◆차단정책?

동독은 서독과 교류협력을 하면 소중한 외화를 확보할 수 있지만, 그 과정에서 서독 자본주의 영향이 동독 주민에게 미칠 것을 알고 있었다. 그래서 서기장 호네커는 대가는 누리되 서독 영향을 최대한 막는다, 막을 수 있다는 자신감에 '차단정책(Abgrenzungspolitik)' 기조 아래 서독과 교류협력을 했다. 시간이 갈수록, 교류협력이 늘수록 차단할 수 없다는 현실을 알면서도 교류협력을 확대했다.

서독의 진보정부보다 보수정부 시기에 교류협력은 더 활성화되었다. 일회성을 벗어나 지속성을 가지고자 문화협정, 언론방송협정, 과학기술협정, 환경협정 등도 체결했다.

대가를 받고 반체제인사를 서독에 넘기는 이른바 '자유거래(Freikauf)'도 갈수록 빈번해졌다. 체제 정통성을 근본적으로 흔들 수 있는, 자국의 국민을 인신매매한다는 비판에도 서독에 숫자를 늘리길 요구했다. 일부러 정치범을 만들거나, 일부러 중범죄자로 만들어 받는 대가를 크게 하고자 했다.

모두 체제 유지를 위한 통치자금이 필요했기 때문이다. 결국 자신들보다 훨씬 앞선 서독, 자유와 민주와 인권과 복지 모든 측면에서 인간다운 삶을 영위하는 서독 체제에 눈과 귀를 연 동독 주민은 변화를 요구했고 장벽을 무너뜨렸다. 자유총선거를 통해 서독과의 통일에 민족자결권을 행사했다.

사회주의 형제국이자 사회주의 최대 경제강국 동독이 어떻게 무너졌는지, 지구상에서 사라졌는지 누구보다 연구하고 분석하고 대응책을 강구했을 북한, 수령 김정일은 남쪽과의 문을 닫아야 했다. 체제경쟁에서 더 이상 따라갈 수 없이 성장한 남쪽의 영향력을 차단해야 했다.

김정일은 남북 교류협력이란 이름 아래 거대한 금강산과 개성 지역을 내놓았다. 동독과는 달리 차단할 수 있다는 자신감이 있었다기보다 호네커와 마찬가지로 개방할 수밖에 없었기 때문이다. 경제난 극복, 무엇보다 통치자금 확보가 시급했기 때문이다.

우리의 대북 지렛대가 형성되는 순간이었다. 우리의 힘, 북한 체제가 변하지 않는 한 따라올 수 없는 경제력이 위력을 발휘한 순간이다. 국가 성장과 통일의 길로 이 기회를 어떻게 엮어갈지 진실로 고민하고 전략을 강구했어야 할 국가지도자들, 정부들이었다.

2022년 현재, 수많았던 접촉과 교류협력, 대화와 합의와 성명에도 북한에는 변화가 보이지 않는다. 김정은은 김정일보다 더 다급한 처지다. 북한의 변화, 북한 주민의 변화를 위해 언제 어떠한 상황에서도, 지금의 상황에서도 북한 주민에게 다가가야 한다. 무엇이 잘못이었는가, 무엇을 잘못 생각했던가, 반성하고 달리 고민하고 다르게 접근해야 하지 않는가.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.