[베를린에서 백두산으로 - 53] "평양 소고(小考) (상)" (매경프리미엄, 2022.07.04)

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 3,861회 작성일 22-07-11 12:41본문

[베를린에서 백두산으로 - 53] "평양 소고(小考) (상)" (매경프리미엄, 2022.07.04)

https://www.mk.co.kr/premium/special-report/view/2022/07/32141/

2003년 3월 초 평양에 첫발을 디뎠다. 2002년 10월 17일 제임스 켈리 대북 특사가 직전 북한 방문에서 북한(강석주 외무성 제1부상)이 플루토늄 핵 개발과 별도로 '고농축 우라늄 핵 개발 계획'을 시인했다고 발표하여, 제2차 핵 위기가 촉발되고 남북 당국 대화가 닫힌 시기였다. 북한 핵 동결을 전제로 한 1994년 '북·미 제네바 합의'의 근간을 뒤흔든 것이다.

양각도 호텔에 여장을 풀고, 여느 일행과 함께 단단히 통제된 공식 투어에 나섰다. 목적은 다른 데 있었다. 당분간 정부 간 만남은 어려울 것이니 1.5트랙 차원에서 대화의 물꼬를 뚫어보자고 통일부와 협의한 터였다. 통일 관련 우리의 유일한 국책연구기관인 '통일연구원'이 북한의 '조국통일연구원'과 대화를 트고 여러 문제를 논의해보자는 궁리였다. 조국통일연구원은 조선노동당의 대남사업 담당인 통일전선부 산하 기관으로서 남한과 국제정세 분석, 통일정책 연구, 대남사업 전문가 양성이 주 업무다.

만수대 김일성 동상 방문을 시작으로 보여주는 그럴듯한 평양은 안타까움의 연속이다. 순안공항에 내리자마자 본 대합실 벽과 기둥의 떨어져나간 타일과 콘크리트 탓에 짐작은 했지만 팍팍한 삶이 그대로 전해왔다. 인민의 낙원이란 선전 뒤에 짙게 드리워진 그림자가 두껍게 느껴졌다.

거대한, 웅장한 인민대학습당에 비치된 두꺼운 의학서적은 만지면 부스러질 듯, 종이 아닌 종이다. 인민대학습당에서 아래로 내려다보이는 김일성광장의 주석단, 그 지붕 콘크리트는 다 깨졌다. 광장에서 열병식 등 각종 행사를 거행하며 인민들이 우러러 쳐다보는, 쳐다봐야 하는, 김정일이 느릿느릿 거만의 박수를 치고 손을 흔드는 그 자리의 위, 보이지 않는 지붕이다. 북한의 실상이었다.

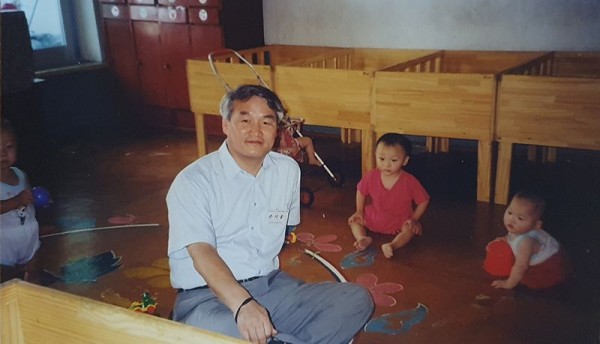

그곳에도 우리 동포가 살고 있다는 분명한 사실만큼은 와 닿았다. 거리에, 지하철에, 학교와 병원, 전시장과 공연장, 육아원, 교회, 식당에, 차창 밖에 나와 같은 사람이 살고 있었다. 웃음도 행동도 다르지 않다. 읽진 않았지만 황석영이 북한 방문기를 "사람이 살고 있었네"라 뽑은 이유가 있었다.

<사진> ▲ 평양 육아원

<사진> ▲ 평양 봉수교회

안내를 맡은 3인 중 한 명이 마지막 날 저녁 혼자가 되었을 때, "손 선생님, 남도 북도 아닌 제3의 길도 있지 않겠습니까" 독백처럼 말할 때 우리가 무엇을 어떻게 해야 할 것인가를 분명히 확인할 수 있었다. 30대의 엘리트, 아버지가 고위관리로 누구보다 당성이 투철할 것이고, 안내 동안 내내 정치선전에 열을 쏟던 그였다. 차마 북한의 길이 잘못이라고 말하지 못하지만 주체체제의 현실을, 문제를 분명히 알고 있는 그였다.

주민이 답이다. 어떠한 상황에도 주민에게 다가가야 한다. 그들의 눈과 귀를 열어주어야 한다. 그들도 인간이다. 무엇이 옳고 그른지, 좋고 나쁜지 알게 되면, 옳고 좋은 길을 반드시 걸을 것이다.

조국통일연구원의 문은 끝내 열리지 못하였다. 북쪽이 대규모 현금 지원을 우선하였기 때문이다. 통일연구원이 국내 대부분의 국책연구원이 회원으로 있는 '통일문제연구협의회'를 운영하고 있다, 이들 국책연구원이 남한 성장의 두뇌였고 발전의 노하우를 가지고 있다, 현 시기에 현금 지원은 가능하지도 않고 국책연구원들이 그렇게 할 수도 없다, 이들 기관과 교류하면 북한에 실질적으로 도움이 될 수 있다고 설득했지만 요지부동이었다.

성과라면 처음 100만달러를 요구하던 북쪽이 10만달러로 낮춘 것이다. "손 선생님 말이 일리가 있다고 저희도 잘 압니다. 그런데 저희도 경쟁하고 있습니다. 저희가 10만달러라도 받지 않고 대화의 문을 열면 저희가 무엇(뇌물)을 받은 것처럼 의심을 받게 됩니다. 이 정도는 주셔야 저희가 삽니다." 그래도 거부했다.

현금을 주지 않고 동독 주민에게 도움이 될 현물을 준다, 교류협력을 1회성으로 하지 않고 당국과 협정 체결을 통해 제도적 차원에서 지속적으로 한다, 교류협력을 통해 동독 주민의 삶과 인권을 개선시킨다, 이 세 가지가 서독이 동독과 교류협력에서 세웠던 원칙이었다. 빌리 브란트의 '신동방정책(Neue Ostpolitik)'에 입각한 '독일정책(Deutschlandpolitik)'을 따른 당시의 '햇볕정책', 서독 사례를 기본으로 했으나 방법은 따르지 않았다. 북한과의 사업 건별로 엄청난 달러가 현금으로 오간 당시였다. 북한 주민의 삶은 전혀 개선되지 않았다.

"손 선생님, 이러시면 안 됩니다"라며 북 안내원이 달러를 돌려준다. 귀경 탑승 차례를 기다리는데 전날 수고의 고마움에 각자 개별적으로 작은 선물과 함께 쥐여준 달러를 조장이 모두 수거한 것이다. 아니 형으로서 준 것인데 이러면 내 체면이 뭐가 되냐, 차는 어디 있느냐, 그러면 선물은 받아주게, 허겁지겁 공항 면세점에서 물건을 사 주차장에 세워진 차에 올려주고 작별했다. 여러 사람이 살고 있었다.

https://www.mk.co.kr/premium/special-report/view/2022/07/32141/

2003년 3월 초 평양에 첫발을 디뎠다. 2002년 10월 17일 제임스 켈리 대북 특사가 직전 북한 방문에서 북한(강석주 외무성 제1부상)이 플루토늄 핵 개발과 별도로 '고농축 우라늄 핵 개발 계획'을 시인했다고 발표하여, 제2차 핵 위기가 촉발되고 남북 당국 대화가 닫힌 시기였다. 북한 핵 동결을 전제로 한 1994년 '북·미 제네바 합의'의 근간을 뒤흔든 것이다.

양각도 호텔에 여장을 풀고, 여느 일행과 함께 단단히 통제된 공식 투어에 나섰다. 목적은 다른 데 있었다. 당분간 정부 간 만남은 어려울 것이니 1.5트랙 차원에서 대화의 물꼬를 뚫어보자고 통일부와 협의한 터였다. 통일 관련 우리의 유일한 국책연구기관인 '통일연구원'이 북한의 '조국통일연구원'과 대화를 트고 여러 문제를 논의해보자는 궁리였다. 조국통일연구원은 조선노동당의 대남사업 담당인 통일전선부 산하 기관으로서 남한과 국제정세 분석, 통일정책 연구, 대남사업 전문가 양성이 주 업무다.

만수대 김일성 동상 방문을 시작으로 보여주는 그럴듯한 평양은 안타까움의 연속이다. 순안공항에 내리자마자 본 대합실 벽과 기둥의 떨어져나간 타일과 콘크리트 탓에 짐작은 했지만 팍팍한 삶이 그대로 전해왔다. 인민의 낙원이란 선전 뒤에 짙게 드리워진 그림자가 두껍게 느껴졌다.

거대한, 웅장한 인민대학습당에 비치된 두꺼운 의학서적은 만지면 부스러질 듯, 종이 아닌 종이다. 인민대학습당에서 아래로 내려다보이는 김일성광장의 주석단, 그 지붕 콘크리트는 다 깨졌다. 광장에서 열병식 등 각종 행사를 거행하며 인민들이 우러러 쳐다보는, 쳐다봐야 하는, 김정일이 느릿느릿 거만의 박수를 치고 손을 흔드는 그 자리의 위, 보이지 않는 지붕이다. 북한의 실상이었다.

그곳에도 우리 동포가 살고 있다는 분명한 사실만큼은 와 닿았다. 거리에, 지하철에, 학교와 병원, 전시장과 공연장, 육아원, 교회, 식당에, 차창 밖에 나와 같은 사람이 살고 있었다. 웃음도 행동도 다르지 않다. 읽진 않았지만 황석영이 북한 방문기를 "사람이 살고 있었네"라 뽑은 이유가 있었다.

<사진> ▲ 평양 육아원

<사진> ▲ 평양 봉수교회

안내를 맡은 3인 중 한 명이 마지막 날 저녁 혼자가 되었을 때, "손 선생님, 남도 북도 아닌 제3의 길도 있지 않겠습니까" 독백처럼 말할 때 우리가 무엇을 어떻게 해야 할 것인가를 분명히 확인할 수 있었다. 30대의 엘리트, 아버지가 고위관리로 누구보다 당성이 투철할 것이고, 안내 동안 내내 정치선전에 열을 쏟던 그였다. 차마 북한의 길이 잘못이라고 말하지 못하지만 주체체제의 현실을, 문제를 분명히 알고 있는 그였다.

주민이 답이다. 어떠한 상황에도 주민에게 다가가야 한다. 그들의 눈과 귀를 열어주어야 한다. 그들도 인간이다. 무엇이 옳고 그른지, 좋고 나쁜지 알게 되면, 옳고 좋은 길을 반드시 걸을 것이다.

조국통일연구원의 문은 끝내 열리지 못하였다. 북쪽이 대규모 현금 지원을 우선하였기 때문이다. 통일연구원이 국내 대부분의 국책연구원이 회원으로 있는 '통일문제연구협의회'를 운영하고 있다, 이들 국책연구원이 남한 성장의 두뇌였고 발전의 노하우를 가지고 있다, 현 시기에 현금 지원은 가능하지도 않고 국책연구원들이 그렇게 할 수도 없다, 이들 기관과 교류하면 북한에 실질적으로 도움이 될 수 있다고 설득했지만 요지부동이었다.

성과라면 처음 100만달러를 요구하던 북쪽이 10만달러로 낮춘 것이다. "손 선생님 말이 일리가 있다고 저희도 잘 압니다. 그런데 저희도 경쟁하고 있습니다. 저희가 10만달러라도 받지 않고 대화의 문을 열면 저희가 무엇(뇌물)을 받은 것처럼 의심을 받게 됩니다. 이 정도는 주셔야 저희가 삽니다." 그래도 거부했다.

현금을 주지 않고 동독 주민에게 도움이 될 현물을 준다, 교류협력을 1회성으로 하지 않고 당국과 협정 체결을 통해 제도적 차원에서 지속적으로 한다, 교류협력을 통해 동독 주민의 삶과 인권을 개선시킨다, 이 세 가지가 서독이 동독과 교류협력에서 세웠던 원칙이었다. 빌리 브란트의 '신동방정책(Neue Ostpolitik)'에 입각한 '독일정책(Deutschlandpolitik)'을 따른 당시의 '햇볕정책', 서독 사례를 기본으로 했으나 방법은 따르지 않았다. 북한과의 사업 건별로 엄청난 달러가 현금으로 오간 당시였다. 북한 주민의 삶은 전혀 개선되지 않았다.

"손 선생님, 이러시면 안 됩니다"라며 북 안내원이 달러를 돌려준다. 귀경 탑승 차례를 기다리는데 전날 수고의 고마움에 각자 개별적으로 작은 선물과 함께 쥐여준 달러를 조장이 모두 수거한 것이다. 아니 형으로서 준 것인데 이러면 내 체면이 뭐가 되냐, 차는 어디 있느냐, 그러면 선물은 받아주게, 허겁지겁 공항 면세점에서 물건을 사 주차장에 세워진 차에 올려주고 작별했다. 여러 사람이 살고 있었다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.