[베를린에서 백두산으로-11] "접경선 혹은 국경선 1,393㎞?" (매일경제, 2021.09.13)

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 2,616회 작성일 21-11-04 15:37본문

[베를린에서 백두산으로-11] "접경선 혹은 국경선 1,393㎞?" (매일경제, 2021.09.13)

https://www.mk.co.kr/premium/special-report/view/2021/09/30781/

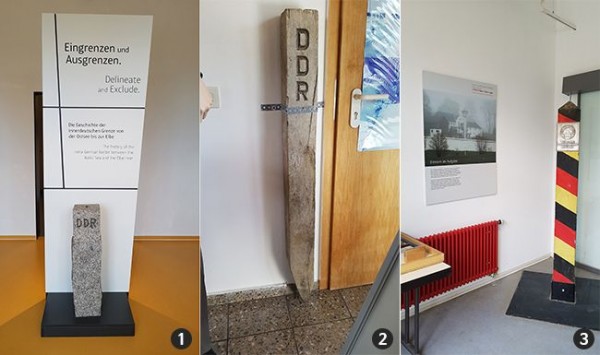

옛 동서독 접경지역 현장 답사를 시작한다. 출발점은 분단 시기 동서독이 사용했던 접경 통과 지점 가운데 가장 북쪽에 위치한 뤼벡시 쉬루툽(Schlutup)다. 종주할 접경선 총길이는 1393㎞다.

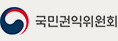

▲ 미·영·프·소에 의한 분단 점령 및 접경선 현황 / 사진=손기웅

동서독을 가르는 분단선이 접경선일까 국경선일까? 분단선을 바라보는 동서독 입장은 완전히 달랐다. 동독은 개별 주권국가 간 '국경선(Staatsgrenze)'의 의미로 주장하고 사용했다. 동독이 국가 수립 이후 국제사회로부터 서독과는 완전히 분리된 개별 주권국가로서 인정받고자 한 정책이 반영된 것이다.

이에 반해 서독은 분단선을 '지역경계선(Zonengrenze)'의 의미로 인식했다. 패전 이후 전승 4국의 분할 통치 시기에 미·영·프 점령지역과 소련 점령지역 간 경계선을 지역경계선으로 불렀던 상황의 연장선으로 받아들였다. 즉 소련 점령지역에서 건국된 동독과의 경계선도 그렇게 인식한 것이다.

여기에는 서독이 현실적으로 동독의 정치 체제는 인정했지만, 국제법적으로 인정되는 개별 국가로서 받아들이지는 않았던 정책과 관련이 있다. 서독에 동독은 외국이 아니었다. 서독만이 독일의 유일한 합법 정부이며, 동독을 국가로 승인하거나 동독과 수교하는 국가(소련 제외)와는 외교 관계를 설정하지 않겠다는 외교원칙인 '할슈타인 독트린(Hallstein Doctrine·1955년)'이 이를 상징했다.

동서독 간에 1972년 '기본조약(Grundlagenvertrag)'이 체결되면서 할슈타인 독트린이 폐기되고, 1973년 동서독은 각각 유엔회원국으로 동시 가입했다. 그래도 서독의 정신은 변하지 않았다. 통일되는 그날까지 서독에서는 '국경선'이 아니라 '경계선', '국경지역'이 아니라 '접경지역'으로 인식되고 사용되었다. 동독이 경계선에 국경선임을 보여주려는 표지석, 표지판, 표식지주 등을 돌, 철판, 콘크리트 등을 활용해 다양하게 설치했던 반면, 서독은 경계선이란 표지판 하나가 전부였다.

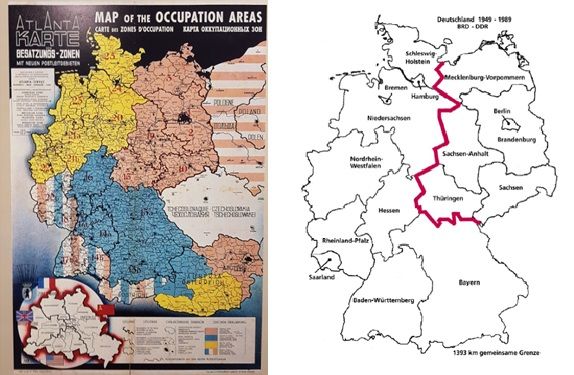

▲ 동독의 국경선 표식이다. (1) 윗부분에 검은색 십자가, 측면에 검은색으로 국가명(DDR)을 새긴 표지석을 전 접경선에 심었다. 동서독 통과소나 주요 장소에 초기에는 (2)와 같이 목제 표식지주를 사용하다가 (3)과 같이 국기 색인 검정·빨강·노랑의 콘크리트 기둥에 철제 국가 표식을 단 표식지주로 바꾸었다. / 사진=손기웅

독일이 평화적으로 자유와 민주주의 체제에 기반해 민족 간 통일을 이뤘고, 국경선이 아니라 경계선으로 인식했던 서독 체제를 중심으로 하나가 됐다는 역사적 사실에 따라 동서독 간 분단선을 서독의 '동독 쪽 경계선' '동서독 접경선'으로, 그 지역을 '접경지역'으로 사용한다. 다만 동독 관점에서 설명할 필요가 있을 때는 '국경선'이란 표현을 사용한다.

동서독 접경선 길이는 약 1400㎞다. 전쟁 직후 서방 점령지역과 소련 점령지역 간 경계선, 이후 양쪽 간 영토 교환을 통한 경계선 변경, 동서독 건국 시 경계선 1378㎞, 1970년대 동서독 '접경위원회(Grenzkommission)'를 통한 접경선 재획정 시 대상 1393㎞, 미획정 약 96.2㎞ 접경구간 존재 등 여러 이유로 시간적 변화에 따라 길이가 다르다. 분단 기간 동서독이 함께 운영한 유일한 기관이면서 접경선을 획정했던 접경위원회의 활동에 근거해 1393㎞를 사용한다.

미·영·프·소 점령 기간에는 서방 점령지역과 소련 점령지역 간 인력과 물자의 통행이 통제 속에서도 이뤄졌다. 그러나 1949년부터 독일 땅 위에 현실적으로 존재한 두 개의 독일 국가, 그리고 각각이 속한 군사동맹체제 간 전면적인 대결 상황은 양 독일 간 교류 협력을 최소화했다.

접경선에 관한 쌍방의 입장은 방어적이고도 갈등적이었다. 냉전이 전개되면서 접경지역에서 양측 지역 간 혹은 수비대 간 접촉이나 교류는 피차 원하는 바가 아니었다. 1952년 5월 26일 동독은 양 독일 간에 이용되던 통로를 폐쇄하기로 결정했다. 이에 따라 동독에서 서독 지역으로 향할 수 있었던 자유로운 통로는 차단됐다. 다만 소수의 공식적인 '접경통과검문소(Grenzübergangsstelle)'에서만 허용됐다.

접경지역 교류에 근본적인 변화가 일어난 것은 서독의 빌리 브란트 수상이 '신동방정책(Neue Ostpolitik)'을 추진하면서 동독을 공존과 협상의 동반자로 인정한 시기부터였다. 브란트 정부는 우선 소련, 폴란드, 그리고 체코슬로바키아와 쌍무적 선린우호조약을 체결했고, 이어서 동독과 쌍방 간 관계를 규정한 '기본조약'을 1972년 12월 21일 체결했다. 독일 땅에 두 개의 공화국이 건국된 이후 서독 정부가 일관되게 주장해온 서독의 '전 독일민족 단일대표성 주장(Alleinvertretungsanspruch für das gesamte deutsche Volk)'으로 인해 단절됐던 동독과의 관계 개선은 '평등성의 기반 아래 쌍방 간 통상적인 선린관계'를 목표로 한다는 서독의 정책 변화에 따라 가능해졌다.

특히 접경지역에서 이러한 목표를 이루기 위해 동서독은 '기본조약 추가의정서' 1항을 바탕으로 '접경위원회'를 공동으로 운영하기로 했다. 그 임무는 '양 독일 간 접경선을 지도상에 명확하게 획정하는 일뿐만 아니라 접경선과 관련된 전반적인 사안을 세부적으로 다룬다' '기존의 접경선을 점검하고, 필요하다면 접경선을 새로 정하거나 보완하며 접경선과 관련된 필요한 문서들을 처리한다' '접경선과 관련이 있는 문제들, 예를 들어 수경제(Wasserwirtschaft), 에너지 공급(Energieversorgung), 손상방제(Schadenbekämpfung)에 기여하는 규정을 마련한다'는 것이었다.

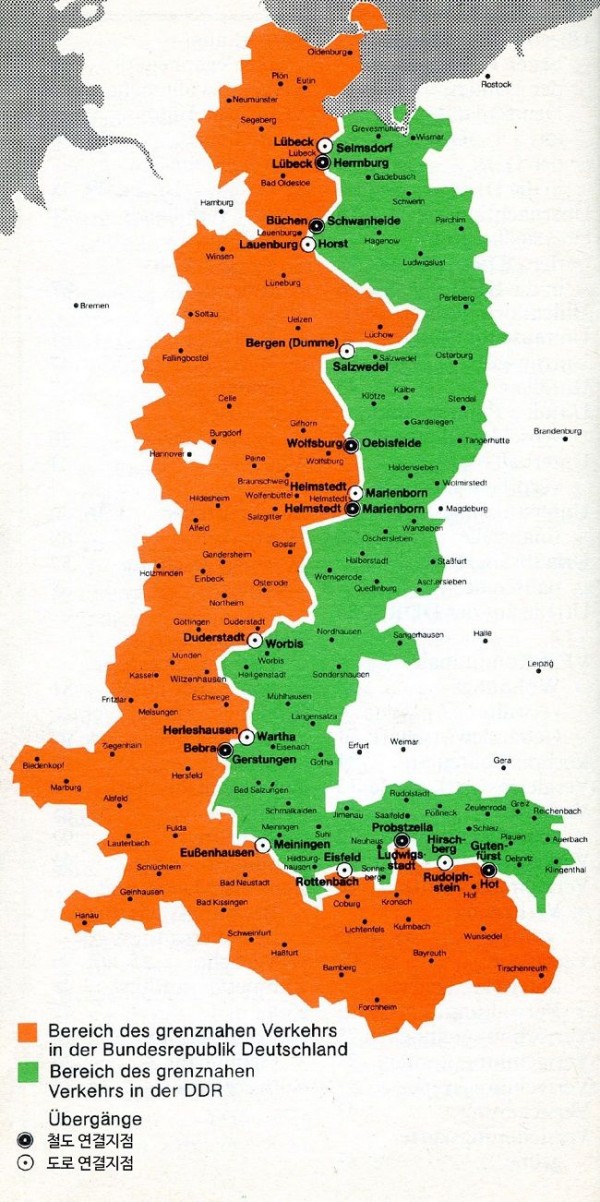

'기본조약'이 체결된 이듬해부터 접경지역 주민들의 상호 방문이 다소 수월해졌다. 이른바 '작은 접경통행(kleine Grenzverkehr)'이란 이름 아래 서독 주민들은 동독이 지정한 54개 접경지역에 당일 방문이 가능해졌다. 때에 따라서는 최대 30일간 동독 쪽 접경지역 방문 신청을 할 수 있었고, 1979년에는 분기별로 최대 9회의 당일 동독 체류가 가능해졌다. 한편 은퇴한 동독 주민들이 서독에 방문할 수 있는 길도 열렸다.

▲ ‘작은 접경통행’이 가능한 동서독 접경지역(주황색 서독지역, 녹색 동독지역) 및 접경통과지점 현황 /사진=www.geschichte-doku.de

https://www.mk.co.kr/premium/special-report/view/2021/09/30781/

옛 동서독 접경지역 현장 답사를 시작한다. 출발점은 분단 시기 동서독이 사용했던 접경 통과 지점 가운데 가장 북쪽에 위치한 뤼벡시 쉬루툽(Schlutup)다. 종주할 접경선 총길이는 1393㎞다.

▲ 미·영·프·소에 의한 분단 점령 및 접경선 현황 / 사진=손기웅

동서독을 가르는 분단선이 접경선일까 국경선일까? 분단선을 바라보는 동서독 입장은 완전히 달랐다. 동독은 개별 주권국가 간 '국경선(Staatsgrenze)'의 의미로 주장하고 사용했다. 동독이 국가 수립 이후 국제사회로부터 서독과는 완전히 분리된 개별 주권국가로서 인정받고자 한 정책이 반영된 것이다.

이에 반해 서독은 분단선을 '지역경계선(Zonengrenze)'의 의미로 인식했다. 패전 이후 전승 4국의 분할 통치 시기에 미·영·프 점령지역과 소련 점령지역 간 경계선을 지역경계선으로 불렀던 상황의 연장선으로 받아들였다. 즉 소련 점령지역에서 건국된 동독과의 경계선도 그렇게 인식한 것이다.

여기에는 서독이 현실적으로 동독의 정치 체제는 인정했지만, 국제법적으로 인정되는 개별 국가로서 받아들이지는 않았던 정책과 관련이 있다. 서독에 동독은 외국이 아니었다. 서독만이 독일의 유일한 합법 정부이며, 동독을 국가로 승인하거나 동독과 수교하는 국가(소련 제외)와는 외교 관계를 설정하지 않겠다는 외교원칙인 '할슈타인 독트린(Hallstein Doctrine·1955년)'이 이를 상징했다.

동서독 간에 1972년 '기본조약(Grundlagenvertrag)'이 체결되면서 할슈타인 독트린이 폐기되고, 1973년 동서독은 각각 유엔회원국으로 동시 가입했다. 그래도 서독의 정신은 변하지 않았다. 통일되는 그날까지 서독에서는 '국경선'이 아니라 '경계선', '국경지역'이 아니라 '접경지역'으로 인식되고 사용되었다. 동독이 경계선에 국경선임을 보여주려는 표지석, 표지판, 표식지주 등을 돌, 철판, 콘크리트 등을 활용해 다양하게 설치했던 반면, 서독은 경계선이란 표지판 하나가 전부였다.

▲ 동독의 국경선 표식이다. (1) 윗부분에 검은색 십자가, 측면에 검은색으로 국가명(DDR)을 새긴 표지석을 전 접경선에 심었다. 동서독 통과소나 주요 장소에 초기에는 (2)와 같이 목제 표식지주를 사용하다가 (3)과 같이 국기 색인 검정·빨강·노랑의 콘크리트 기둥에 철제 국가 표식을 단 표식지주로 바꾸었다. / 사진=손기웅

독일이 평화적으로 자유와 민주주의 체제에 기반해 민족 간 통일을 이뤘고, 국경선이 아니라 경계선으로 인식했던 서독 체제를 중심으로 하나가 됐다는 역사적 사실에 따라 동서독 간 분단선을 서독의 '동독 쪽 경계선' '동서독 접경선'으로, 그 지역을 '접경지역'으로 사용한다. 다만 동독 관점에서 설명할 필요가 있을 때는 '국경선'이란 표현을 사용한다.

동서독 접경선 길이는 약 1400㎞다. 전쟁 직후 서방 점령지역과 소련 점령지역 간 경계선, 이후 양쪽 간 영토 교환을 통한 경계선 변경, 동서독 건국 시 경계선 1378㎞, 1970년대 동서독 '접경위원회(Grenzkommission)'를 통한 접경선 재획정 시 대상 1393㎞, 미획정 약 96.2㎞ 접경구간 존재 등 여러 이유로 시간적 변화에 따라 길이가 다르다. 분단 기간 동서독이 함께 운영한 유일한 기관이면서 접경선을 획정했던 접경위원회의 활동에 근거해 1393㎞를 사용한다.

미·영·프·소 점령 기간에는 서방 점령지역과 소련 점령지역 간 인력과 물자의 통행이 통제 속에서도 이뤄졌다. 그러나 1949년부터 독일 땅 위에 현실적으로 존재한 두 개의 독일 국가, 그리고 각각이 속한 군사동맹체제 간 전면적인 대결 상황은 양 독일 간 교류 협력을 최소화했다.

접경선에 관한 쌍방의 입장은 방어적이고도 갈등적이었다. 냉전이 전개되면서 접경지역에서 양측 지역 간 혹은 수비대 간 접촉이나 교류는 피차 원하는 바가 아니었다. 1952년 5월 26일 동독은 양 독일 간에 이용되던 통로를 폐쇄하기로 결정했다. 이에 따라 동독에서 서독 지역으로 향할 수 있었던 자유로운 통로는 차단됐다. 다만 소수의 공식적인 '접경통과검문소(Grenzübergangsstelle)'에서만 허용됐다.

접경지역 교류에 근본적인 변화가 일어난 것은 서독의 빌리 브란트 수상이 '신동방정책(Neue Ostpolitik)'을 추진하면서 동독을 공존과 협상의 동반자로 인정한 시기부터였다. 브란트 정부는 우선 소련, 폴란드, 그리고 체코슬로바키아와 쌍무적 선린우호조약을 체결했고, 이어서 동독과 쌍방 간 관계를 규정한 '기본조약'을 1972년 12월 21일 체결했다. 독일 땅에 두 개의 공화국이 건국된 이후 서독 정부가 일관되게 주장해온 서독의 '전 독일민족 단일대표성 주장(Alleinvertretungsanspruch für das gesamte deutsche Volk)'으로 인해 단절됐던 동독과의 관계 개선은 '평등성의 기반 아래 쌍방 간 통상적인 선린관계'를 목표로 한다는 서독의 정책 변화에 따라 가능해졌다.

특히 접경지역에서 이러한 목표를 이루기 위해 동서독은 '기본조약 추가의정서' 1항을 바탕으로 '접경위원회'를 공동으로 운영하기로 했다. 그 임무는 '양 독일 간 접경선을 지도상에 명확하게 획정하는 일뿐만 아니라 접경선과 관련된 전반적인 사안을 세부적으로 다룬다' '기존의 접경선을 점검하고, 필요하다면 접경선을 새로 정하거나 보완하며 접경선과 관련된 필요한 문서들을 처리한다' '접경선과 관련이 있는 문제들, 예를 들어 수경제(Wasserwirtschaft), 에너지 공급(Energieversorgung), 손상방제(Schadenbekämpfung)에 기여하는 규정을 마련한다'는 것이었다.

'기본조약'이 체결된 이듬해부터 접경지역 주민들의 상호 방문이 다소 수월해졌다. 이른바 '작은 접경통행(kleine Grenzverkehr)'이란 이름 아래 서독 주민들은 동독이 지정한 54개 접경지역에 당일 방문이 가능해졌다. 때에 따라서는 최대 30일간 동독 쪽 접경지역 방문 신청을 할 수 있었고, 1979년에는 분기별로 최대 9회의 당일 동독 체류가 가능해졌다. 한편 은퇴한 동독 주민들이 서독에 방문할 수 있는 길도 열렸다.

▲ ‘작은 접경통행’이 가능한 동서독 접경지역(주황색 서독지역, 녹색 동독지역) 및 접경통과지점 현황 /사진=www.geschichte-doku.de

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.