[베를린에서 백두산으로-14] "하루아침에 뒤바뀐 운명, 쉬락스도르프 접경박물관" (매일경제, 2021.10…

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 3,763회 작성일 21-11-04 16:14본문

[베를린에서 백두산으로-14] "하루아침에 뒤바뀐 운명, 쉬락스도르프 접경박물관" (매일경제, 2021.10.04)

https://www.mk.co.kr/premium/special-report/view/2021/10/30871/

누더기길을 달려 쉬락스도르프 접경박물관 겸 내독접경정보센터(Grenzhus Schlagsdorf. Informationszentrum innerdeutsche Grenze)를 찾았다. 옛 황실소작인의 역사적 건물을 활용해 1998~1999년 문을 연 박물관은 동독의 북부 메클렌부르크포어폼메른주의 동서독 접경 현황, 정확히 말해 동독의 접경 방비 시설을 상세하게 보여주고 있다.

엘베강(Elbe)과 샬호수(Schaalsee)의 생물 다양성 보호와 관련된 자료·정보의 집합소 역할도 겸한다. 분단 시대 인간들의 변천사뿐만 아니라 그와 함께 진행됐던 자연환경 변화도 동시에 조망해준다.

박물관에서 약 500m 떨어진 곳에 위치한 야외 전시장은 2001년에 개장했으며 전기철조망, 장벽, 감시탑, 지뢰밭, 대전차 방어벽, 벙커 등 1980년대 동독 접경 방비 시설물을 원형 그대로 보여주고 있다.

이 지역 3.5㎞에 걸친 당시 동독군의 순찰길 '콜론넨베크(Kolonnenweg)'는 현재 '그뤼네스 반트(Grünes Band·그린 벨트)' 산책로로 조성됐다. 길을 걷다 보면 14곳에 각각의 역사적 사건과 의미를 보여주는 안내판이 설치돼 방문객을 맞는다.

그래도 막을 수 없었다

▲ 사진=BGS-Kameradschaft-Goslar

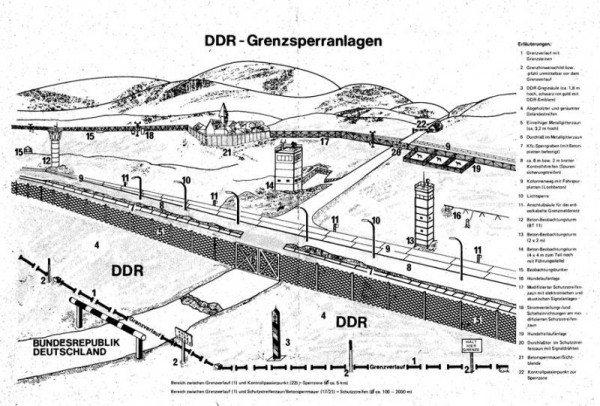

동독은 겹겹의 방어물로 탈출을 막고자 했다. 왼쪽 아래 차단기가 동서독 접경선이고 아래쪽이 서독, 위쪽이 동독이다. 동독이 구축한 주요 방비 시설물은 1: 국경선(간격을 두고 국경표지돌이 박혀 있다), 2: 국경표지판, 3: 국경표지석, 4: 감시를 위한 사계 청소 지역, 5: 철조망 장벽(구간에 따라 콘크리트 장벽으로 반대쪽에 대탈주자 자동발사장치(SM-70) 거치), 6: 통문, 7: 전차 및 차량 방어벽, 8: 발자국 탐지 지대, 9: 콜론넨베크, 11: 순찰 통신 시설, 12와 13: 일반용 감시탑, 14: 지휘용 감시탑, 15: 벙커, 16과 19: 군견 지대, 21: 마을 주민 시야 차단벽, 22: 출입통제소다.

그래도 자유를 향한 의지를 막지 못했다. 수많은 생명이 죽었고, 장벽을 넘어 많은 새 삶이 만들어졌다.

▲ 왼쪽부터 코론넨벡, 발자국 탐지지대, 차량방벽, 철조망장벽, 국경표지석이고 멀리 벙커가 보인다 / 사진=손기웅

▲ 잠깐 닿아도 베일 정도로 날카로운 철조망에는 SM-70이라는 자동발사장치가 설치되어 있고, 구간에 따라 고압전기도 흐른다. 처음에는 덮개가 없었다가 훼손/탈취가 발생하자 상자형 덮개를 씌웠다. / 사진=손기웅

▲ 철조망과 함께 부설된 지뢰밭 / 사진=손기웅

▲ 전기철조망 / 사진=손기웅

하루아침에 뒤바뀐 운명, 쉬락스도르프 접경박물관

콘크리트 장벽의 높이는 3.5m에 이른다. 갈고리를 걸어 탈출하지 못하도록 머리를 둥글게 만들거나 뾰족한 유리 조각을 촘촘히 박아 놓았다.

편의에 의해 뒤바뀐 45년

하루아침에 뒤바뀐 운명, 쉬락스도르프 접경박물관

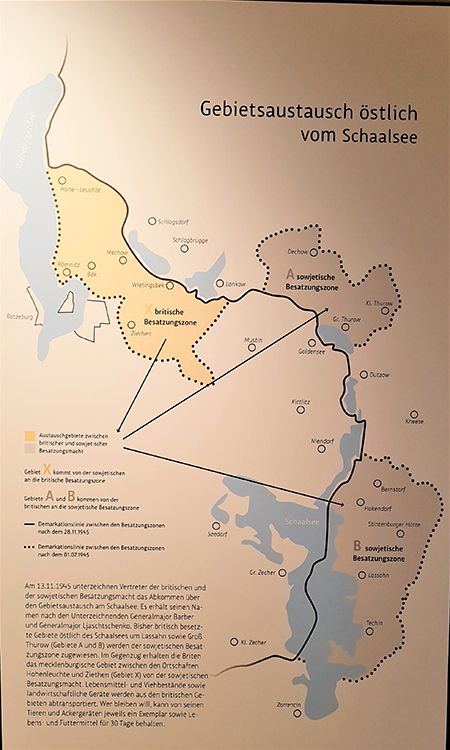

미국, 영국, 프랑스, 소련의 독일 점령 시기에 북부 접경지역 쉬락스도르프와 샬호수에서 영토 교환이 있었다. 점선이 1945년 7월 1일 영국군 점령지역과 소련군 점령지역 간 경계선이다. 영국과 소련은 1945년 11월 13일 협정을 체결해 1945년 11월 28일부터 검은 선을 분단선으로 했다. 사진 오른쪽 A와 B 지역의 영국군 점령지는 소련군 점령지가 됐고, 사진 왼쪽 X 지역은 소련군 점령지에서 영국군 점령지가 됐다. 1949년 A와 B는 동독, X는 서독의 일부가 되어 주민들은 판이한 삶을 40년 동안 살아야 했다. 샬호수(오른쪽 아래)도 두 동강 났다.

독일민주공화국의 일상, 북한은?

하루아침에 뒤바뀐 운명, 쉬락스도르프 접경박물관

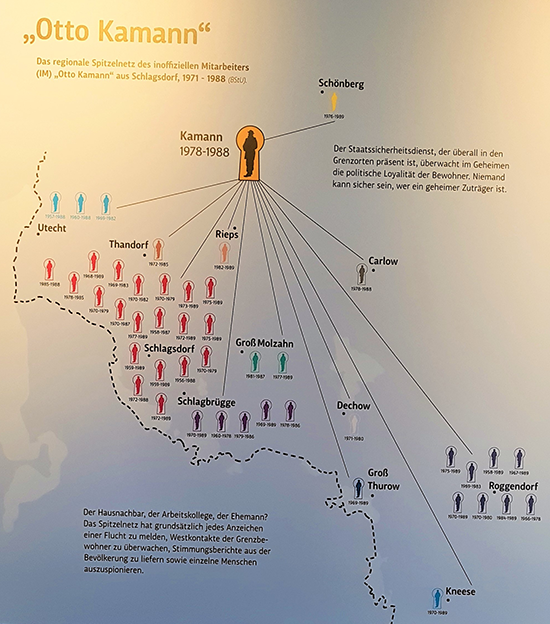

동독의 국가안보성은 접경지역 주민의 동향, 충성심을 감시하기 위해 비공식요원(IM)을 운영했다. 주민들은 누가 IM인지 알 수 없었다. 이웃, 직장 동료, 남편도 IM일 수 있었다. 탈주 계획을 탐지해 밀고하거나 서독과의 접촉을 감시하고 주민을 대상으로 정부 정책 선전·선동하는 일 등이 그들의 역할이었다. 오토 카만(Otto Kamann)은 1971년 IM이 됐고, 1975년부터 쉬락스도르프 일대의 책임을 맡아 1988년까지 IM 40여 명을 관리했다. 사진은 그의 활동 범위를 보여준다.

https://www.mk.co.kr/premium/special-report/view/2021/10/30871/

누더기길을 달려 쉬락스도르프 접경박물관 겸 내독접경정보센터(Grenzhus Schlagsdorf. Informationszentrum innerdeutsche Grenze)를 찾았다. 옛 황실소작인의 역사적 건물을 활용해 1998~1999년 문을 연 박물관은 동독의 북부 메클렌부르크포어폼메른주의 동서독 접경 현황, 정확히 말해 동독의 접경 방비 시설을 상세하게 보여주고 있다.

엘베강(Elbe)과 샬호수(Schaalsee)의 생물 다양성 보호와 관련된 자료·정보의 집합소 역할도 겸한다. 분단 시대 인간들의 변천사뿐만 아니라 그와 함께 진행됐던 자연환경 변화도 동시에 조망해준다.

박물관에서 약 500m 떨어진 곳에 위치한 야외 전시장은 2001년에 개장했으며 전기철조망, 장벽, 감시탑, 지뢰밭, 대전차 방어벽, 벙커 등 1980년대 동독 접경 방비 시설물을 원형 그대로 보여주고 있다.

이 지역 3.5㎞에 걸친 당시 동독군의 순찰길 '콜론넨베크(Kolonnenweg)'는 현재 '그뤼네스 반트(Grünes Band·그린 벨트)' 산책로로 조성됐다. 길을 걷다 보면 14곳에 각각의 역사적 사건과 의미를 보여주는 안내판이 설치돼 방문객을 맞는다.

그래도 막을 수 없었다

▲ 사진=BGS-Kameradschaft-Goslar

동독은 겹겹의 방어물로 탈출을 막고자 했다. 왼쪽 아래 차단기가 동서독 접경선이고 아래쪽이 서독, 위쪽이 동독이다. 동독이 구축한 주요 방비 시설물은 1: 국경선(간격을 두고 국경표지돌이 박혀 있다), 2: 국경표지판, 3: 국경표지석, 4: 감시를 위한 사계 청소 지역, 5: 철조망 장벽(구간에 따라 콘크리트 장벽으로 반대쪽에 대탈주자 자동발사장치(SM-70) 거치), 6: 통문, 7: 전차 및 차량 방어벽, 8: 발자국 탐지 지대, 9: 콜론넨베크, 11: 순찰 통신 시설, 12와 13: 일반용 감시탑, 14: 지휘용 감시탑, 15: 벙커, 16과 19: 군견 지대, 21: 마을 주민 시야 차단벽, 22: 출입통제소다.

그래도 자유를 향한 의지를 막지 못했다. 수많은 생명이 죽었고, 장벽을 넘어 많은 새 삶이 만들어졌다.

▲ 왼쪽부터 코론넨벡, 발자국 탐지지대, 차량방벽, 철조망장벽, 국경표지석이고 멀리 벙커가 보인다 / 사진=손기웅

▲ 잠깐 닿아도 베일 정도로 날카로운 철조망에는 SM-70이라는 자동발사장치가 설치되어 있고, 구간에 따라 고압전기도 흐른다. 처음에는 덮개가 없었다가 훼손/탈취가 발생하자 상자형 덮개를 씌웠다. / 사진=손기웅

▲ 철조망과 함께 부설된 지뢰밭 / 사진=손기웅

▲ 전기철조망 / 사진=손기웅

하루아침에 뒤바뀐 운명, 쉬락스도르프 접경박물관

콘크리트 장벽의 높이는 3.5m에 이른다. 갈고리를 걸어 탈출하지 못하도록 머리를 둥글게 만들거나 뾰족한 유리 조각을 촘촘히 박아 놓았다.

편의에 의해 뒤바뀐 45년

하루아침에 뒤바뀐 운명, 쉬락스도르프 접경박물관

미국, 영국, 프랑스, 소련의 독일 점령 시기에 북부 접경지역 쉬락스도르프와 샬호수에서 영토 교환이 있었다. 점선이 1945년 7월 1일 영국군 점령지역과 소련군 점령지역 간 경계선이다. 영국과 소련은 1945년 11월 13일 협정을 체결해 1945년 11월 28일부터 검은 선을 분단선으로 했다. 사진 오른쪽 A와 B 지역의 영국군 점령지는 소련군 점령지가 됐고, 사진 왼쪽 X 지역은 소련군 점령지에서 영국군 점령지가 됐다. 1949년 A와 B는 동독, X는 서독의 일부가 되어 주민들은 판이한 삶을 40년 동안 살아야 했다. 샬호수(오른쪽 아래)도 두 동강 났다.

독일민주공화국의 일상, 북한은?

하루아침에 뒤바뀐 운명, 쉬락스도르프 접경박물관

동독의 국가안보성은 접경지역 주민의 동향, 충성심을 감시하기 위해 비공식요원(IM)을 운영했다. 주민들은 누가 IM인지 알 수 없었다. 이웃, 직장 동료, 남편도 IM일 수 있었다. 탈주 계획을 탐지해 밀고하거나 서독과의 접촉을 감시하고 주민을 대상으로 정부 정책 선전·선동하는 일 등이 그들의 역할이었다. 오토 카만(Otto Kamann)은 1971년 IM이 됐고, 1975년부터 쉬락스도르프 일대의 책임을 맡아 1988년까지 IM 40여 명을 관리했다. 사진은 그의 활동 범위를 보여준다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.