[베를린에서 백두산으로-16] "샬호수 통일휴게소" (매일경제, 2021.10.18)

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 3,913회 작성일 21-11-04 16:37본문

[베를린에서 백두산으로-16] "샬호수 통일휴게소" (매일경제, 2021.10.18)

https://www.mk.co.kr/premium/special-report/view/2021/10/30945/

유네스코 생물권보전지역인 샬호수(Schaalsee)를 지나다 두 번째 통일휴게소에 들른다. 북한에 인권과 자유를 말하기는커녕 자유를 찾아 남으로 온 동포를 강제 송환시키고, 국민 세금을 폭파하고 국민을 사살·화형해도 먼 산만 쳐다보는 대통령과 정부를 과연 대한민국 대통령과 정부라 할 수 있을까를 생각하면서 서독의 정책을 반추해 본다.

3. 동독 주민에게 희망을 주는 서독의 통일정책

통일에 유리한 국제 분위기를 조성하면서 서독은 동독의 주민들이 언젠가 다시 하나가 되어야 할, 잠시 떨어져 있는 독일민족임을 확고하게 밝혔다. 탈주든 이주든 그들이 스스로의 선택에 의해 서독 체제에 살고자 원한다면, 즉시 서독 국민으로 받아들여 똑같은 권리와 의무를 누리도록 하였다. 헌법 정신과 인도주의, 민족주의와 동포애에 입각하여 서독 체제를 원하는 모든 동독인을 받아들여 정착을 지원한다는 1950년의 '긴급수용법'이 이를 상징적으로 보여주었다.

내독 간에는 신동방정책에 입각하여 '독일정책(Deutschlandspolitik)'을 추진했다. 동독 주민들의 삶의 질을 개선하고, 주민 간에 커지는 이질감을 줄이는 대신 독일민족공동체에의 연대감을 키우고자 하였다. 접촉과 교류협력을 통해 조금씩 동독 체제와 동서독 관계를 변화시키고자 '접근을 통한 변화(Wandel durch Annäherung)' 및 '작은 걸음의 정책(Politik der kleinen Schritte)'을 추진하였다.

교류협력을 통해 동독에 물질적 대가를 지불하되 동독 정부와의 협상으로 상호 방문, 서신 교환, 다양한 분야에서의 제도적인 교류협력을 관철하여 동독 주민들의 삶의 질을 개선하였다. 대가는 현금이 아닌 현물 지급을 원칙으로 하였고, 교류협력은 동독과 체결한 '체육협정' '문화협정' '청소년협정' '과학기술협정' '언론·방송협정' '환경협정' 등을 바탕으로 지속하였다. 이를 통해 동독 주민들이 서독 체제를 보고 듣고 느끼고 판단할 수 있도록 하였다.

동독 주민들의 삶에 대한 적극적 관심의 표현은 동독에 투옥되어 있는 정치범들을 서독이 대가를 지불하고서라도 석방시켜 서독에 데려와 자유롭게 하는 '정치범 석방거래', 이른바 '자유거래(Freikauf)'에서 정점을 이루었다. 올바른 것을 주장하다 범죄인이 되어 받는 고통을 덜어주는 것이 전 독일민족에 대한 정통성을 가진 국가의 책무로 받아들였다. 서독이 독일민족의 유일한 합법적인 정부임을 말이 아니라 실천했으며, 그 중심에는 동독인을 포함해 지구상 모든 독일인의 삶의 문제에 관심을 기울인다는 사고가 놓여 있었다. 동독 주민이 동독 체제가 아니라 서독에 희망을 가지게 하였다.

영광의 엘리트부대

동독 국경수비대(Grenztruppen: GT)의 연원은 1961년 9월 15일 동독 인민군(NVA) 내 독일국경경찰(Deutsche Genzpolizei)이다. 1962년 4월부터 병역의무자들이 당시 '영광의 근무(Ehrendienst)'라 불리는 기본국방근무(Grundwehrdienst)를 위해 국경수비대에 입소했다. 복무 기간은 18개월이었으며, 병역 기피는 처벌되었다. 종교 등의 이유로 총기 사용의 병역 의무를 거부할 때는 공병으로 복무하도록 했다.

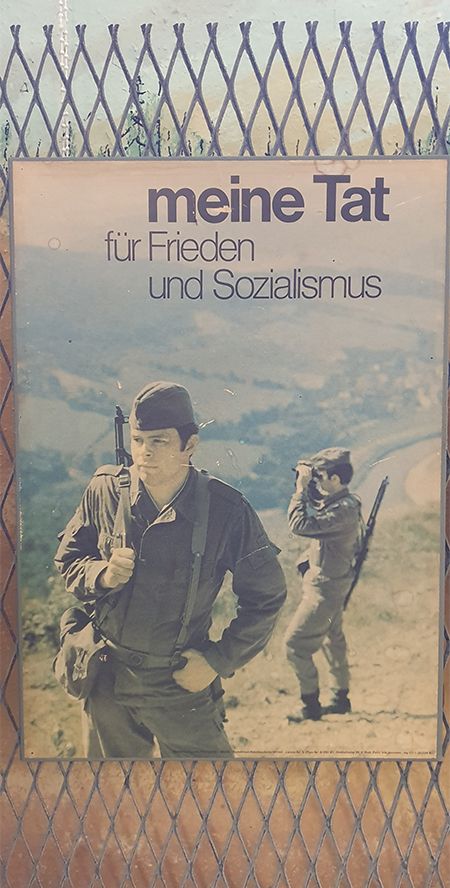

▲ 나의 복무는 평화와 사회주의를 위한 것이라는 동독 국경수비대 선전포스터 / 사진=손기웅

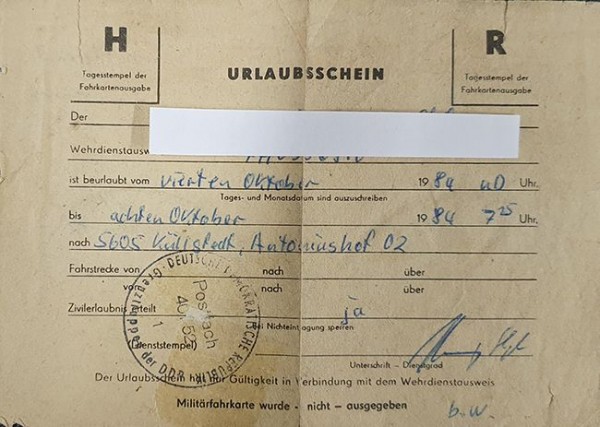

▲ 동독 국경수비대의 휴가증 / 사진=손기웅

1974년 1월부로 인민군에서 인민군국경사령부(Kommando Grenze der NVA)를 분리시켜 동독 국경수비대로 이름을 바꾸었다. 이는 동독 당국의 영악한 계산에 따른 것으로 당시 오스트리아 빈에서 진행 중이던 중부 유럽에서의 동서방 상호 병력 및 군비 축소를 위한 군축협상에서 국경수비대는 대상이 아니었기 때문에 병력 감축으로부터 국경수비대를 제외하고자 함이었다.

국경수비대에는 서독과 연결이 없고 정치적으로 신뢰할 수 있는 병역의무자만 선발되었다. 따라서 이들은 '엘리트부대(Elitetruppen)'라 불렸고 그 수는 최대 약 5만4000명이었다. 1989년 11월 9일 베를린장벽이 무너지자 이들의 임무는 종식되었고, 1990년 7월 1일 동서독 간 '화폐, 경제·사회통합협정'이 발효되면서 해체되었다.

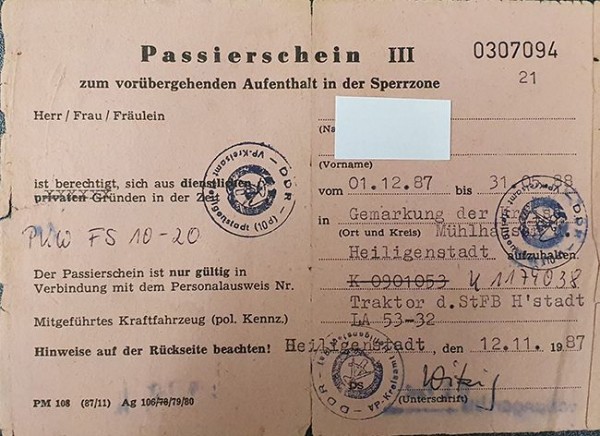

▲ 동독 접경통제지역 내 임시 통행증 / 사진=손기웅

최소환전, 강제환전 혹은 입장료?

동독은 '최소환전(Mindestumtausch)' 의무규정을 두었다. 서독 주민 혹은 서베를린 시민이 동독을 방문할 때, 체류 1일당 일정 금액의 서독화폐 DM(Deutsche Mark)을 동독화폐 M(Mark)으로 교환하도록 한 것이다. 동독이 정한 환율 1대1을 적용했다. 동독을 당일 관광하거나 동독 내 친지를 방문하는 서독인들은 이에 따라 공식 환율인 1대4(암시장에선 최대 1대25로 교환), 즉 DM이 M보다 가치가 4배 이상이 되는데도 불구하고, 동독이 정한 환율에 따라 M으로 바꾸어야만 했다.

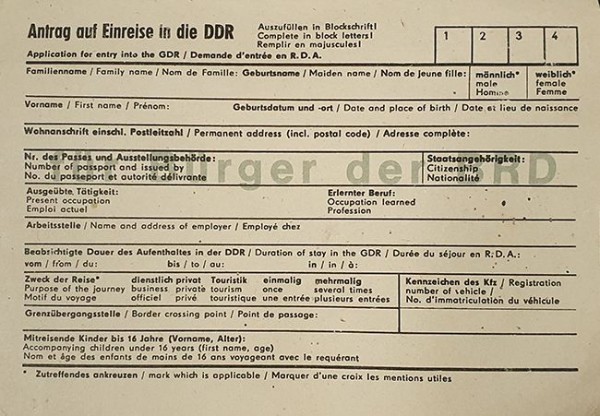

▲ 동독 여행을 위해 동독 접경검문소에 제출하는 신청서 / 사진=손기웅

만성적인 외환 부족에 시달리던 동독이 구매력이 큰 DM을 확보하기 위한 조치였다. 서독인들은 이를 '강제환전(Zwangsumtausch)' 혹은 동독 '입장료(Eintrittsgeld)'라 부르며 불만을 표시했다. 동독이 정한 1인 체류 1일당 최소 의무환전 금액과 대상은 동서독 간 정치적 상황이 반영되어 변화되었다. <표>가 그것을 보여준다. 한편 시간이 지나면서 의무환전은 모든 자본주의국가 방문객에게도 적용되었다.

동독은 또한 서독인이 M을 가진 채 서독으로 돌아가는 것을 허용치 않았고, 환전된 M을 동독 내에서 다 사용하도록 유도했다. 서독인이 동독에서, 특히 동독의 변두리인 접경지역에서 M으로 환전한 금액을 소비하기란 쉽지 않아 책, 노트, 음반 등을 사거나 식당을 찾았다.

최소 의무환전 금액의 변화

○ 1964: 11월 25일 최소환전의무가 12월 1일부터 시작됨을 공표

- 소련공산당 서기장 흐루시초프의 실각 이후 동독이 서독과 더욱 거리를 두려는 정책의 일환

- 1일당 서독 주민은 5DM, 서베를린 시민은 3DM 환전의무

- 연금생활자와 어린이는 제외

○ 1972: 동서독 '기본조약' 체결

○ 1973: 11월 15일 새 규정 공표

- 서독 주민과 서베를린 시민 간 차등 폐지

- 모든 자본주의국가에 적용

- 방문 목적지에 따른 차등 적용: 동독 방문 시 20DM, 동베를린 방문 시 10DM

- 연금생활자와 어린이도 동일 적용

○ 1974: 11월 15일부터 금액 하향 조정 공표

- 동서독 '기본조약' 체결의 영향

- 1일당 동독 체류 시 13DM, 동베를린 방문 시 6.5DM

- 12월 20일부터 연금생활자와 14세 이하 어린이 다시 제외

○ 1980: 10월 9일 다시 금액 상향 조정 공표, 10월 13일부터 발효

- 1979년 소련의 아프가니스탄 침공으로 인한 신냉전의 전개 영향

- 동독과 동베를린 방문 간 차등 폐지

- 1일당 25DM

- 연금생활자도 동일 적용

- 14세 이하 어린이는 6.5DM

- 6세 이하 어린이는 제외

○ 1983: 9월 15일부터 다시 14세 이하 모든 어린이는 제외

- 서독 보수당 콜정부 출발과 강제 환전에 대한 불만 표시 영향

○ 1984: 8월 1일부터 연금생활자는 15DM으로 하향 조정

○ 1989: 11월 9일 베를린장벽 붕괴 후 동독은 12월 24일 최소 의무환전 규정 폐지

미획정 동서독 경계선

동서독은 1972년 '기본조약'에 입각하여 접경위원회를 1973년 1월 31일 제도적으로 명문화하고, 같은 해 4월 5일부터 그 활동을 시작했다. 접경위원회의 가장 중요한 임무는 동서독 간 경계선을 획정하는 일이었고, 1973년부터 1976년간 수행되었다. 1978년 10월 26일 접경위원회는 6년의 활동을 통해 경계선을 대부분 획정 지을 수 있었고, 1978년 11월 29일 의정서에 서명했다.

그러나 총 1393㎞에 이르는 동서독 접경선 가운데 1,296.7㎞에는 합의를 이루었으나, 약 95㎞에 이르는 일부 엘베강구획(Elbeabschnitt)과 약 1.2㎞의 하르츠 개천 바르메 보데(Harzbaches Warme Bode) 구간에 대해서는 합의를 보지 못했다. 경계선을 강의 좌측 강변 혹은 우측 강변으로 할 것인지, 강의 중간선 혹은 선박의 항로로 할 것인지, 강바닥의 가장 깊은 골로 할 것인지에 관해 쌍방이 합의를 이루지 못한 것이다. 결국 총 91회에 걸친 협의에도 불구하고 이들 지역에 대한 정확한 경계선의 획정은 통일이 되는 날까지 이루어지지 못했다.

https://www.mk.co.kr/premium/special-report/view/2021/10/30945/

유네스코 생물권보전지역인 샬호수(Schaalsee)를 지나다 두 번째 통일휴게소에 들른다. 북한에 인권과 자유를 말하기는커녕 자유를 찾아 남으로 온 동포를 강제 송환시키고, 국민 세금을 폭파하고 국민을 사살·화형해도 먼 산만 쳐다보는 대통령과 정부를 과연 대한민국 대통령과 정부라 할 수 있을까를 생각하면서 서독의 정책을 반추해 본다.

3. 동독 주민에게 희망을 주는 서독의 통일정책

통일에 유리한 국제 분위기를 조성하면서 서독은 동독의 주민들이 언젠가 다시 하나가 되어야 할, 잠시 떨어져 있는 독일민족임을 확고하게 밝혔다. 탈주든 이주든 그들이 스스로의 선택에 의해 서독 체제에 살고자 원한다면, 즉시 서독 국민으로 받아들여 똑같은 권리와 의무를 누리도록 하였다. 헌법 정신과 인도주의, 민족주의와 동포애에 입각하여 서독 체제를 원하는 모든 동독인을 받아들여 정착을 지원한다는 1950년의 '긴급수용법'이 이를 상징적으로 보여주었다.

내독 간에는 신동방정책에 입각하여 '독일정책(Deutschlandspolitik)'을 추진했다. 동독 주민들의 삶의 질을 개선하고, 주민 간에 커지는 이질감을 줄이는 대신 독일민족공동체에의 연대감을 키우고자 하였다. 접촉과 교류협력을 통해 조금씩 동독 체제와 동서독 관계를 변화시키고자 '접근을 통한 변화(Wandel durch Annäherung)' 및 '작은 걸음의 정책(Politik der kleinen Schritte)'을 추진하였다.

교류협력을 통해 동독에 물질적 대가를 지불하되 동독 정부와의 협상으로 상호 방문, 서신 교환, 다양한 분야에서의 제도적인 교류협력을 관철하여 동독 주민들의 삶의 질을 개선하였다. 대가는 현금이 아닌 현물 지급을 원칙으로 하였고, 교류협력은 동독과 체결한 '체육협정' '문화협정' '청소년협정' '과학기술협정' '언론·방송협정' '환경협정' 등을 바탕으로 지속하였다. 이를 통해 동독 주민들이 서독 체제를 보고 듣고 느끼고 판단할 수 있도록 하였다.

동독 주민들의 삶에 대한 적극적 관심의 표현은 동독에 투옥되어 있는 정치범들을 서독이 대가를 지불하고서라도 석방시켜 서독에 데려와 자유롭게 하는 '정치범 석방거래', 이른바 '자유거래(Freikauf)'에서 정점을 이루었다. 올바른 것을 주장하다 범죄인이 되어 받는 고통을 덜어주는 것이 전 독일민족에 대한 정통성을 가진 국가의 책무로 받아들였다. 서독이 독일민족의 유일한 합법적인 정부임을 말이 아니라 실천했으며, 그 중심에는 동독인을 포함해 지구상 모든 독일인의 삶의 문제에 관심을 기울인다는 사고가 놓여 있었다. 동독 주민이 동독 체제가 아니라 서독에 희망을 가지게 하였다.

영광의 엘리트부대

동독 국경수비대(Grenztruppen: GT)의 연원은 1961년 9월 15일 동독 인민군(NVA) 내 독일국경경찰(Deutsche Genzpolizei)이다. 1962년 4월부터 병역의무자들이 당시 '영광의 근무(Ehrendienst)'라 불리는 기본국방근무(Grundwehrdienst)를 위해 국경수비대에 입소했다. 복무 기간은 18개월이었으며, 병역 기피는 처벌되었다. 종교 등의 이유로 총기 사용의 병역 의무를 거부할 때는 공병으로 복무하도록 했다.

▲ 나의 복무는 평화와 사회주의를 위한 것이라는 동독 국경수비대 선전포스터 / 사진=손기웅

▲ 동독 국경수비대의 휴가증 / 사진=손기웅

1974년 1월부로 인민군에서 인민군국경사령부(Kommando Grenze der NVA)를 분리시켜 동독 국경수비대로 이름을 바꾸었다. 이는 동독 당국의 영악한 계산에 따른 것으로 당시 오스트리아 빈에서 진행 중이던 중부 유럽에서의 동서방 상호 병력 및 군비 축소를 위한 군축협상에서 국경수비대는 대상이 아니었기 때문에 병력 감축으로부터 국경수비대를 제외하고자 함이었다.

국경수비대에는 서독과 연결이 없고 정치적으로 신뢰할 수 있는 병역의무자만 선발되었다. 따라서 이들은 '엘리트부대(Elitetruppen)'라 불렸고 그 수는 최대 약 5만4000명이었다. 1989년 11월 9일 베를린장벽이 무너지자 이들의 임무는 종식되었고, 1990년 7월 1일 동서독 간 '화폐, 경제·사회통합협정'이 발효되면서 해체되었다.

▲ 동독 접경통제지역 내 임시 통행증 / 사진=손기웅

최소환전, 강제환전 혹은 입장료?

동독은 '최소환전(Mindestumtausch)' 의무규정을 두었다. 서독 주민 혹은 서베를린 시민이 동독을 방문할 때, 체류 1일당 일정 금액의 서독화폐 DM(Deutsche Mark)을 동독화폐 M(Mark)으로 교환하도록 한 것이다. 동독이 정한 환율 1대1을 적용했다. 동독을 당일 관광하거나 동독 내 친지를 방문하는 서독인들은 이에 따라 공식 환율인 1대4(암시장에선 최대 1대25로 교환), 즉 DM이 M보다 가치가 4배 이상이 되는데도 불구하고, 동독이 정한 환율에 따라 M으로 바꾸어야만 했다.

▲ 동독 여행을 위해 동독 접경검문소에 제출하는 신청서 / 사진=손기웅

만성적인 외환 부족에 시달리던 동독이 구매력이 큰 DM을 확보하기 위한 조치였다. 서독인들은 이를 '강제환전(Zwangsumtausch)' 혹은 동독 '입장료(Eintrittsgeld)'라 부르며 불만을 표시했다. 동독이 정한 1인 체류 1일당 최소 의무환전 금액과 대상은 동서독 간 정치적 상황이 반영되어 변화되었다. <표>가 그것을 보여준다. 한편 시간이 지나면서 의무환전은 모든 자본주의국가 방문객에게도 적용되었다.

동독은 또한 서독인이 M을 가진 채 서독으로 돌아가는 것을 허용치 않았고, 환전된 M을 동독 내에서 다 사용하도록 유도했다. 서독인이 동독에서, 특히 동독의 변두리인 접경지역에서 M으로 환전한 금액을 소비하기란 쉽지 않아 책, 노트, 음반 등을 사거나 식당을 찾았다.

최소 의무환전 금액의 변화

○ 1964: 11월 25일 최소환전의무가 12월 1일부터 시작됨을 공표

- 소련공산당 서기장 흐루시초프의 실각 이후 동독이 서독과 더욱 거리를 두려는 정책의 일환

- 1일당 서독 주민은 5DM, 서베를린 시민은 3DM 환전의무

- 연금생활자와 어린이는 제외

○ 1972: 동서독 '기본조약' 체결

○ 1973: 11월 15일 새 규정 공표

- 서독 주민과 서베를린 시민 간 차등 폐지

- 모든 자본주의국가에 적용

- 방문 목적지에 따른 차등 적용: 동독 방문 시 20DM, 동베를린 방문 시 10DM

- 연금생활자와 어린이도 동일 적용

○ 1974: 11월 15일부터 금액 하향 조정 공표

- 동서독 '기본조약' 체결의 영향

- 1일당 동독 체류 시 13DM, 동베를린 방문 시 6.5DM

- 12월 20일부터 연금생활자와 14세 이하 어린이 다시 제외

○ 1980: 10월 9일 다시 금액 상향 조정 공표, 10월 13일부터 발효

- 1979년 소련의 아프가니스탄 침공으로 인한 신냉전의 전개 영향

- 동독과 동베를린 방문 간 차등 폐지

- 1일당 25DM

- 연금생활자도 동일 적용

- 14세 이하 어린이는 6.5DM

- 6세 이하 어린이는 제외

○ 1983: 9월 15일부터 다시 14세 이하 모든 어린이는 제외

- 서독 보수당 콜정부 출발과 강제 환전에 대한 불만 표시 영향

○ 1984: 8월 1일부터 연금생활자는 15DM으로 하향 조정

○ 1989: 11월 9일 베를린장벽 붕괴 후 동독은 12월 24일 최소 의무환전 규정 폐지

미획정 동서독 경계선

동서독은 1972년 '기본조약'에 입각하여 접경위원회를 1973년 1월 31일 제도적으로 명문화하고, 같은 해 4월 5일부터 그 활동을 시작했다. 접경위원회의 가장 중요한 임무는 동서독 간 경계선을 획정하는 일이었고, 1973년부터 1976년간 수행되었다. 1978년 10월 26일 접경위원회는 6년의 활동을 통해 경계선을 대부분 획정 지을 수 있었고, 1978년 11월 29일 의정서에 서명했다.

그러나 총 1393㎞에 이르는 동서독 접경선 가운데 1,296.7㎞에는 합의를 이루었으나, 약 95㎞에 이르는 일부 엘베강구획(Elbeabschnitt)과 약 1.2㎞의 하르츠 개천 바르메 보데(Harzbaches Warme Bode) 구간에 대해서는 합의를 보지 못했다. 경계선을 강의 좌측 강변 혹은 우측 강변으로 할 것인지, 강의 중간선 혹은 선박의 항로로 할 것인지, 강바닥의 가장 깊은 골로 할 것인지에 관해 쌍방이 합의를 이루지 못한 것이다. 결국 총 91회에 걸친 협의에도 불구하고 이들 지역에 대한 정확한 경계선의 획정은 통일이 되는 날까지 이루어지지 못했다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.