[베를린에서 백두산까지 - 22] "엘베강 통일휴게소" (매일 프리미엄: 2021.11.29)

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 3,643회 작성일 22-02-03 21:57본문

[베를린에서 백두산까지 - 22] "엘베강 통일휴게소" (매일 프리미엄: 2021.11.29)

https://www.mk.co.kr/premium/special-report/view/2021/11/31149/

32년 전 지금, 동독에서는 혁명의 불길이 타올랐고, 결국 11월 9일 베를린장벽이 무너졌다. 40년간의 체험을 통해 '이것은 아니다'를 온몸으로 느끼고 동독 주민은 일어섰다. 자유와 민주, 인권과 복지를 위해, 인간다운 삶을 위해 서쪽으로 행진을 시작했다.

당시의 동독으로 흐르는 엘베강을 바라보며 세 번째 통일휴게소에 들린다. 무엇이 옳고 그름을, 무엇이 좋고 나쁨을 인식하는 것과 그 옳고 좋은 것을 자기 소유로 만들기 위해 몸을 떨쳐 일어서는 것은 다른 차원의 얘기다. 동독 주민은 그렇게 했고 결국 쟁취했다. 평화적으로.

서독 정부는 이 과정을 조용히 지휘했다. 이것을 이끌어낸 헬무트 콜 수상과 한스디트리히 겐셔 외무상 등 걸출한 국가지도자가 당시 서독에 존재했다는 사실이 독일에 역사적 축복이었다.

그들의 용기와 결단과 행동을 반추하면서, 독일 통일의 시사점 네 번째와 다섯 번째를 올린다.

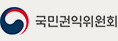

▲ 2015년 8월 북한대표단을 독일로 초청하여 남·북·독 학술회의를 개최하고, 엘베강변의 환경·생태·산림 현황을 둘러보았다. / 사진=손기웅

4. 동독 주민에 의한 베를린장벽 붕괴

동독 주민의 마음속에는 베를린장벽이 이미 무너져 내리고 있었다. 평화 공존을 넘어 동독 주민의 삶의 질 개선에 초점을 두고 일관되게 추진됐던 서독의 정책에 의해 그들은 서독이 훨씬 더 인간다운 삶을 실현할 수 있는 사회라는 사실을 뼈저리게 깨닫고 있었다. 그리고 국제적 환경 변화에 의해 한순간의 기회가 주어지자 주저 없이 자유로의 행진을 실행했다.

1961년 베를린장벽의 건설로 서독으로 탈출하려는 동독인의 물결은 차단됐다. 동서독 관계의 개선과 국제적 압력에 따라 동독은 1984년 공산당 중앙위원회 결정을 통해 그때까지 불허했던 서독행 이주 신청을 허락했다. 신청자 모두가 허가서를 받을 수는 없었다. 불법 경로, 즉 탈출을 통해 서독으로 가려는 사람이 여전히 많았다.

1980년대 중반, 특히 1985년 미하일 고르바초프 소련공산당 서기장 취임 이후 소련을 포함해 동구 사회주의권에 변화의 물결이 몰아쳤다. 동독 내에서도 변화를 요구하는 목소리가 높아졌으나 에리히 호네커 동독공산당 서기장은 거부했다.

1989년 5월 사회주의 진영에 속하면서 개혁 정책을 추진하고 있었던 헝가리가 자유주의 진영 오스트리아와의 국경 봉쇄를 해제했다. 6월 27일에는 동서 냉전의 상징이었던 '철의 장막' 가운데 헝가리·오스트리아 간 철조망을 걷어 올렸다. 동독 주민의 자유를 향한 행진은 즉시 시작됐다. 1989년 여름 휴가철에 그들은 헝가리로 건너가 그곳의 서독대사관에 들이닥쳐 서독행을 요구했다.

▲ 헝가리-오스트리아 국경 개방 20주년을 맞아 통일 독일이 2009년 발행한 기념 초일봉피 / 사진=손기웅

서독은 동독 주민의 희망을 저버리지 않았다. 즉시 헝가리와 협상해 헝가리가 사회주의 형제국인 동독의 요구를 물리치고 이들의 서독행을 허용하도록 한 것이다. 물론 서독은 대가로 경제 지원을 약속했다.

상황이 이렇게 돌아가자 헝가리로 가려는 동독 주민의 대규모 행렬이 시작됐다. 불과 몇 주 만에 수만 명이 서독으로 이주했다. 헝가리는 물론 체코슬로바키아와 폴란드 주재 서독대사관에도 동독인들이 밀어닥쳤다.

▲ 동독 주민으로 콩나물시루가 된 열차가 서독 접경역 호프(Hof)에 들어서자 창밖으로 손을 흔드는 동독 주민과 이를 열렬히 환영하는 서독 주민, 독일 민족은 하나였다. / 사진=손기웅

동독 내에서도 개혁·개방을 요구하는 대규모 데모 행진은 도도한 역사적 물줄기가 됐다. 결국 10월 18일 호네커가 실각하고, 11월 9일 베를린장벽이 무너졌다. 동독 주민이 몸으로 밀어 무너뜨린 것이다.

5. 서독의 조용한 통일 지휘

1989년 동독에서 분출됐던 평화적 혁명의 진전은 베를린장벽의 붕괴에도 멈추지 않았다. 개혁·개방을 위해 부르짖었던 "우리가 바로 그 국민이다(Wir sind das Volk)"라는 동독 주민의 함성이 이제 "우리는 하나의 국민이다(Wir sind ein Volk)"로 바뀌어 동독 전역에 메아리쳤다. 열화와 같은 통일에의 염원은 거역할 수 없는 대세로 전변되고 있었다.

사실 베를린장벽의 붕괴에도 불구하고 서독은 동독 주민의 통일 의지를 짐작하지 못했다. 콜 수상이 1989년 11월 28일 의회에서 발표한 장기적 통일 방안을 담은 '양독 관계의 새로운 설정과 독일 문제 해결을 위한 10개항 프로그램'이 그것을 말해준다. 신속한 독일 민족의 통일이 아니라 동독 주민에게 긴급 구호를 실시하고, 동독의 체제 변화를 지원하며, 동독과 연합국가를 구성해 양독 관계를 유럽 통합 속에서 발전시킨다는 구상이었다.

그러나 12월로 접어들면서 동독 주민의 통일 열기가 극적으로 표현되자 콜 수상은 12월 19일 동독 드레스덴에 달려가 마침내 독일 통일의 추진을 선언했다. "역사적 순간이 허락한다면 나의 목표는 우리 민족이 하나가 되는 데 있습니다."

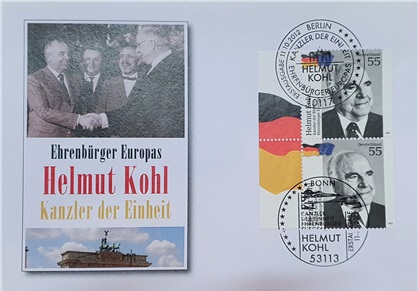

▲ 통일 재상이자 명예유럽시민인 콜 수상 기념 초일봉피 / 사진=손기웅

전승 4국(미국·영국·프랑스·소련)은 물론 유럽의 모든 국가가 'German Problem'에 기초한 'German Question'에 대해 우려를 가졌던 현실에서 서독 정부는 통일을 위한 모든 사안이 전승 4국은 물론이고 동서 양 진영 이웃 국가들의 의견에 대한 존중 속에서 이뤄져야 한다는 사실을 명확하게 알고 있었다.

동독 주민이 베를린장벽을 허물었고, 동독 주민이 서독과의 통일을 열망하고 있다고 하더라도 만약 서독이 공개적으로, 의도적으로 독일의 통일을 추진했더라면 독일 통일은 결코 성공할 수 없었을 것이다. 어느 국가도 서독에 의한 동독의 흡수통일에 동의하지 않았을 것이다.

서독은 드러나지 않고 조용하게 무대 뒤에서 통일 과정을 '지휘하였다(dirigieren)'. 동독 주민의 결단에 의한 통일 의지 표출, 동독 주민의 민족자결권 행사에 의한 통일만이 전승 4국과 유럽의 모든 국가가 독일의 통일을 허용할 수밖에 없을 유일한 길이라고 전략을 잡았다.

결국 돌파구는 동독 주민의 결단이었다. 누구도, 어느 국가도 독일의 통일을 반대하지 못하는 전기, 서독 주민도 받아들일 수밖에 없는 결정적 계기는 동독 주민에 의한 자유총선거였다. 서독 정부가 그 길로 조용하게 이끌었다.

▲ 1990년 10월 3일 통일된 독일은 독일통일을 합의한 「2+4협정」의 비준서를 1991년 3월 15일 소련으로부터 받음으로써 통일을 완결지었다. 비준서를 받는 겐셔 외무상(오른쪽)을 담은 기념 초일봉피 / 사진=손기웅

https://www.mk.co.kr/premium/special-report/view/2021/11/31149/

32년 전 지금, 동독에서는 혁명의 불길이 타올랐고, 결국 11월 9일 베를린장벽이 무너졌다. 40년간의 체험을 통해 '이것은 아니다'를 온몸으로 느끼고 동독 주민은 일어섰다. 자유와 민주, 인권과 복지를 위해, 인간다운 삶을 위해 서쪽으로 행진을 시작했다.

당시의 동독으로 흐르는 엘베강을 바라보며 세 번째 통일휴게소에 들린다. 무엇이 옳고 그름을, 무엇이 좋고 나쁨을 인식하는 것과 그 옳고 좋은 것을 자기 소유로 만들기 위해 몸을 떨쳐 일어서는 것은 다른 차원의 얘기다. 동독 주민은 그렇게 했고 결국 쟁취했다. 평화적으로.

서독 정부는 이 과정을 조용히 지휘했다. 이것을 이끌어낸 헬무트 콜 수상과 한스디트리히 겐셔 외무상 등 걸출한 국가지도자가 당시 서독에 존재했다는 사실이 독일에 역사적 축복이었다.

그들의 용기와 결단과 행동을 반추하면서, 독일 통일의 시사점 네 번째와 다섯 번째를 올린다.

▲ 2015년 8월 북한대표단을 독일로 초청하여 남·북·독 학술회의를 개최하고, 엘베강변의 환경·생태·산림 현황을 둘러보았다. / 사진=손기웅

4. 동독 주민에 의한 베를린장벽 붕괴

동독 주민의 마음속에는 베를린장벽이 이미 무너져 내리고 있었다. 평화 공존을 넘어 동독 주민의 삶의 질 개선에 초점을 두고 일관되게 추진됐던 서독의 정책에 의해 그들은 서독이 훨씬 더 인간다운 삶을 실현할 수 있는 사회라는 사실을 뼈저리게 깨닫고 있었다. 그리고 국제적 환경 변화에 의해 한순간의 기회가 주어지자 주저 없이 자유로의 행진을 실행했다.

1961년 베를린장벽의 건설로 서독으로 탈출하려는 동독인의 물결은 차단됐다. 동서독 관계의 개선과 국제적 압력에 따라 동독은 1984년 공산당 중앙위원회 결정을 통해 그때까지 불허했던 서독행 이주 신청을 허락했다. 신청자 모두가 허가서를 받을 수는 없었다. 불법 경로, 즉 탈출을 통해 서독으로 가려는 사람이 여전히 많았다.

1980년대 중반, 특히 1985년 미하일 고르바초프 소련공산당 서기장 취임 이후 소련을 포함해 동구 사회주의권에 변화의 물결이 몰아쳤다. 동독 내에서도 변화를 요구하는 목소리가 높아졌으나 에리히 호네커 동독공산당 서기장은 거부했다.

1989년 5월 사회주의 진영에 속하면서 개혁 정책을 추진하고 있었던 헝가리가 자유주의 진영 오스트리아와의 국경 봉쇄를 해제했다. 6월 27일에는 동서 냉전의 상징이었던 '철의 장막' 가운데 헝가리·오스트리아 간 철조망을 걷어 올렸다. 동독 주민의 자유를 향한 행진은 즉시 시작됐다. 1989년 여름 휴가철에 그들은 헝가리로 건너가 그곳의 서독대사관에 들이닥쳐 서독행을 요구했다.

▲ 헝가리-오스트리아 국경 개방 20주년을 맞아 통일 독일이 2009년 발행한 기념 초일봉피 / 사진=손기웅

서독은 동독 주민의 희망을 저버리지 않았다. 즉시 헝가리와 협상해 헝가리가 사회주의 형제국인 동독의 요구를 물리치고 이들의 서독행을 허용하도록 한 것이다. 물론 서독은 대가로 경제 지원을 약속했다.

상황이 이렇게 돌아가자 헝가리로 가려는 동독 주민의 대규모 행렬이 시작됐다. 불과 몇 주 만에 수만 명이 서독으로 이주했다. 헝가리는 물론 체코슬로바키아와 폴란드 주재 서독대사관에도 동독인들이 밀어닥쳤다.

▲ 동독 주민으로 콩나물시루가 된 열차가 서독 접경역 호프(Hof)에 들어서자 창밖으로 손을 흔드는 동독 주민과 이를 열렬히 환영하는 서독 주민, 독일 민족은 하나였다. / 사진=손기웅

동독 내에서도 개혁·개방을 요구하는 대규모 데모 행진은 도도한 역사적 물줄기가 됐다. 결국 10월 18일 호네커가 실각하고, 11월 9일 베를린장벽이 무너졌다. 동독 주민이 몸으로 밀어 무너뜨린 것이다.

5. 서독의 조용한 통일 지휘

1989년 동독에서 분출됐던 평화적 혁명의 진전은 베를린장벽의 붕괴에도 멈추지 않았다. 개혁·개방을 위해 부르짖었던 "우리가 바로 그 국민이다(Wir sind das Volk)"라는 동독 주민의 함성이 이제 "우리는 하나의 국민이다(Wir sind ein Volk)"로 바뀌어 동독 전역에 메아리쳤다. 열화와 같은 통일에의 염원은 거역할 수 없는 대세로 전변되고 있었다.

사실 베를린장벽의 붕괴에도 불구하고 서독은 동독 주민의 통일 의지를 짐작하지 못했다. 콜 수상이 1989년 11월 28일 의회에서 발표한 장기적 통일 방안을 담은 '양독 관계의 새로운 설정과 독일 문제 해결을 위한 10개항 프로그램'이 그것을 말해준다. 신속한 독일 민족의 통일이 아니라 동독 주민에게 긴급 구호를 실시하고, 동독의 체제 변화를 지원하며, 동독과 연합국가를 구성해 양독 관계를 유럽 통합 속에서 발전시킨다는 구상이었다.

그러나 12월로 접어들면서 동독 주민의 통일 열기가 극적으로 표현되자 콜 수상은 12월 19일 동독 드레스덴에 달려가 마침내 독일 통일의 추진을 선언했다. "역사적 순간이 허락한다면 나의 목표는 우리 민족이 하나가 되는 데 있습니다."

▲ 통일 재상이자 명예유럽시민인 콜 수상 기념 초일봉피 / 사진=손기웅

전승 4국(미국·영국·프랑스·소련)은 물론 유럽의 모든 국가가 'German Problem'에 기초한 'German Question'에 대해 우려를 가졌던 현실에서 서독 정부는 통일을 위한 모든 사안이 전승 4국은 물론이고 동서 양 진영 이웃 국가들의 의견에 대한 존중 속에서 이뤄져야 한다는 사실을 명확하게 알고 있었다.

동독 주민이 베를린장벽을 허물었고, 동독 주민이 서독과의 통일을 열망하고 있다고 하더라도 만약 서독이 공개적으로, 의도적으로 독일의 통일을 추진했더라면 독일 통일은 결코 성공할 수 없었을 것이다. 어느 국가도 서독에 의한 동독의 흡수통일에 동의하지 않았을 것이다.

서독은 드러나지 않고 조용하게 무대 뒤에서 통일 과정을 '지휘하였다(dirigieren)'. 동독 주민의 결단에 의한 통일 의지 표출, 동독 주민의 민족자결권 행사에 의한 통일만이 전승 4국과 유럽의 모든 국가가 독일의 통일을 허용할 수밖에 없을 유일한 길이라고 전략을 잡았다.

결국 돌파구는 동독 주민의 결단이었다. 누구도, 어느 국가도 독일의 통일을 반대하지 못하는 전기, 서독 주민도 받아들일 수밖에 없는 결정적 계기는 동독 주민에 의한 자유총선거였다. 서독 정부가 그 길로 조용하게 이끌었다.

▲ 1990년 10월 3일 통일된 독일은 독일통일을 합의한 「2+4협정」의 비준서를 1991년 3월 15일 소련으로부터 받음으로써 통일을 완결지었다. 비준서를 받는 겐셔 외무상(오른쪽)을 담은 기념 초일봉피 / 사진=손기웅

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.