[베를린에서 백두산으로-12] "열려라 쉬루툽" (매일경제, 2021.09.20)

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 3,915회 작성일 21-11-04 15:49본문

[베를린에서 백두산으로-12] "열려라 쉬루툽" (매일경제, 2021.09.20)

https://www.mk.co.kr/premium/special-report/view/2021/09/30807/

베를린에서 300㎞를 달려 '뤼벡-쉬루툽 접경기록보관소(Grenzdokumentationsstätte Lübeck-Schlutup)'를 찾았다. '한자동맹의 여왕'이란 칭호를 얻으며 한때 북유럽 해상무역을 주도했던 항구도시 뤼벡(Lübeck)은 서독에 속하며 세계문화유산으로 지정된 아름다운 곳이다. 이곳에서 바닷가 쪽 약 10㎞ 거리의 작은 접경마을 쉬루툽(Schlutup)에 접경기록보관소가 있다.

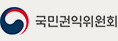

▲ 위는 현재 뤼벡-쉬루툽 접경기록보관소의 모습이다. 아래 사진은 분단 시기 동독과 서독의 접경통과소 전경이다. 횡으로 중간을 가르는 길이 분단선이고 위가 동독 아래가 서독이다. 서독의 길가 큰 건물 가운데 일부가 현 쉬루툽 접경기록보관소가 되었다. / 사진=손기웅

동서독이 도로 통과 지점으로 활용한 곳 가운데 가장 북쪽에 위치한 이곳은 동독의 제름스도르프(Selmsdorf)와 마주 보고 있다. 1945년 전쟁이 끝난 후 소련 점령 당국은 동쪽 메클렌부르크포어폼메른주에서 당시 영국이 점령했던 서쪽 슐레스비히홀슈타인주로 통하는 모든 도로와 철도를 차단했다. 단 하나의 예외로 쉬루툽과 제름스도르프 간 통행만 허용했다. 1949년 동서독이 각각 건국되고 냉전이 깊어지자 동독은 1952년 5월 15일부터 서독으로 향하는 모든 통행로를 닫았다.

그러나 상호 필요에 의한 최소한의 교류를 위해 1960년 3월 동서독은 이곳을 다시 개방하고, 가건물 형태로 각각의 접경통과소를 만들었다. 서독의 빌리 브란트 행정부가 출범하고 관계가 개선되자 동독은 1972년 8월 통과검문소를 이전 확장했다. 서독은 12월 1일 가건물을 정식 건물로 재단장했다. 쉬루툽 접경통과소는 1990년 동독이 사라지기 전까지 서독 세관과 연방접경수비대가 근무하면서 왕래 인력과 물자의 통과 처리를 지원했다.

▲ 동서독의 북부 접경선 현황으로 푸른 점선이 접경선이다. 왼쪽 아래 서독의 쉬루툽과 동독의 제름스도르프가 서로 마주보고 있다. / 사진=손기웅

통일 이후 동서독 접경통과소는 관리되지 않은 채 방치되고 훼손됐다. 통과소를 비롯해 동독이 구축했던 감시탑, 벙커, 철조망, 각종 통신장비 등 삼엄한 접경 방비 시설은 모조리 철거됐다. '죽음의 지대'라 불리며 분단의 뼈아픈 고통을 안겨줬기에 이들은 하루빨리 눈앞에서 사라져야 할 대상으로 여겨졌다. 훗날 역사적 가치를 가질 것으로는 생각하지 못했다. 인근 지역에는 산업화로 공장이 들어서기 시작했다.

▲ 쉬루툽과 제름스도르프 간 경계이정표, 옛 분단선은 흔적도 없이 사라졌다. / 사진=손기웅

기억 속에 묻혀가는 분단의 역사적 유산이 지켜져야 한다는 의식이 쉬루툽을 중심으로 늦게나마 깨쳐졌다. 최북단 지역에 위치한 통과소라는 사실만으로도 보존해야 할 가치가 충분했다. 보수된 뒤 접경기록보존소라는 접경박물관으로 2004년 11월 9일, 베를린장벽 붕괴 15주년 기념일에 문을 열었다. 1층과 지하는 북부 독일의 동서독 접경지역 현황을 보여주고, 교육 장소로 활용되고 있다.

◆날벼락으로 닥친 분단

1945년 쉬루툽과 제름스도르프 경계선에 위치한 어느 집의 본관과 별관 사이에 분단선이 느닷없이 그어졌다. 차단기가 비극의 서막이었다.

▲ 사진=손기웅

◆다시 열린 길

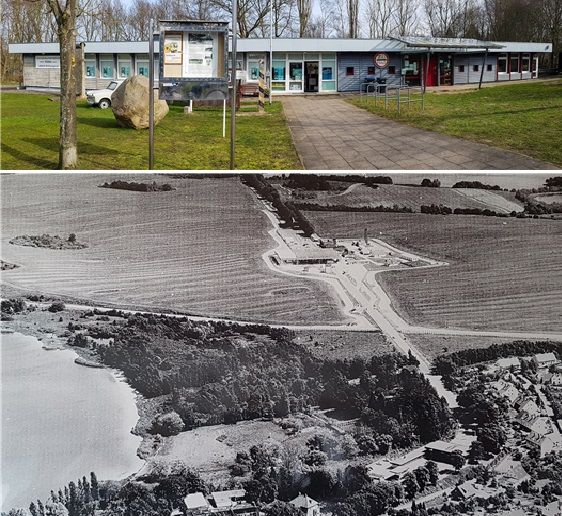

1973년 7월 5일 새벽 3시 15분, 쉬루툽에서 동독행 버스가 출발했다. 목적지는 제름스도르프로, 1972년 체결된 '동서독 기본조약'의 성과였다. 시운전으로 비록 승객은 없었지만, 한 민족 간의 연결을 다시 알리는 역사적 순간이었다. 당시 첫차 출발을 기념하며 찍은 사진으로, 사진 속 출발 일시를 알리는 안내판 실물이 현재 접경기록보관소에 전시되고 있다.

▲ 사진=손기웅

◆헤엄쳐 품은 자유

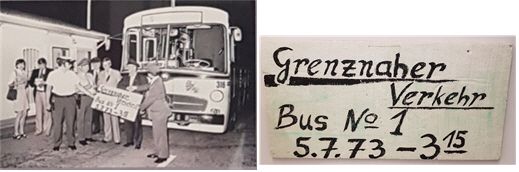

1986년 11월 서독 언론은 야단이 났다. 바다를 고무보트로 건너 동독을 탈출했다. 주인공은 당시 동독TV의 정치 선동 프로그램 'Der schwarze Kanal(검은 통신)'의 책임진행자로 유명했던 카를-에두아르트 폰 슈니츨러의 조카 한스-카를 폰 슈니츨러였다. 동독 체제의 우월성을 선전하는 프로그램 책임자의 조카가 자유를 찾아 헤엄쳐 온 것이다. 탈 수 있을지조차 의문이 가는 작은 고무보트가 구조 순간 당시의 언론 보도와 함께 전시돼 있다.

▲ 사진=손기웅

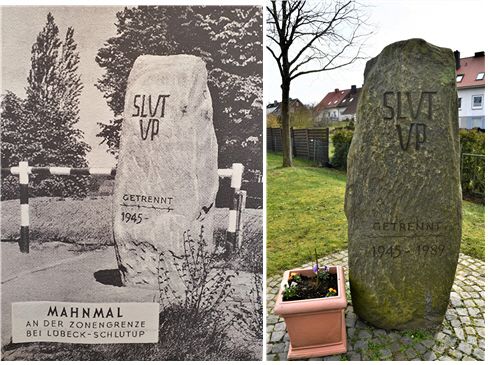

◆'1945- '에서 '1945-1989'로

분단 11년이 지나자 주민들은 정신을 차렸다. 쉽게 끝나지 않을 분단이겠지만 넋 놓고 있을 수는 없다, 무엇인가 해야 한다. 1956년 뤼벡-쉬루툽 주민들은 분단선 바로 앞 도로에 'SLUT UP Getrennt 1945- (열려라 분단 1945-)'라는 문구와 철조망을 새긴 염원비를 세웠다(왼쪽 사진). 'SLUT UP'은 이 마을 쉬루툽과 비슷하게 '슬루트 업'으로 발음되며, 옛 독일어로 '열려라(Schließ auf)'라는 의미다. 1945 옆을 공란으로 비워둔 것은 철조망으로 된 분단이 언젠가는 열릴 것을 소망하며, 통일이 된 그해의 숫자를 넣기 위해서였다. 마침내 1989년 11월 9일 베를린장벽이 무너지고, 12월 23일 이곳의 벽도 열렸다. 이듬해 마을 주민들은 비석에 '1989'를 새겨 넣었다(오른쪽 사진). 기념비는 현재 접경기록보존소 곁을 지키고 있다.

▲ 사진=손기웅

◆열려라 우리나라 1945-

필자는 여기서 영감을 얻어 지난 8월 15일 정오, 파주 민통선 내 통일촌 무궁화동산에 '통일염원비'를 세웠다. 전면에는 훈민정음체로 '열려라'를 쓰고, 8개 가시가 꽂힌 철조망을 그렸다. 분단된 팔도강산이 언젠가 통일되면 그해를 새기기 위해 분단 해 '1945' 옆을 비워뒀다.

뒷면에는 분단 76년을 맞아 철조망과 가시 75개를 먼저 새겨넣고, 8월 15일 정오 현장에서 철조망 가시 1개를 더하며 분단의 아픔과 부끄러움을 가슴에 새겼다.

매년 8월 15일, 광복절이자 분단일인 이날 정오에 통일이 되는 그날까지 철조망 가시 하나를 더하며 통일을 염원하고 통일을 기필코 이룩하겠다고 다짐하는 '통일염원식'을 거행할 것이다. 그리고 국민들이 일상적으로 분단을 느끼고 통일을 각오하도록 '열려라 통일염원비'가 한반도 수도 서울의 중심지로 옮겨질 수 있도록 노력할 것이다.

통일 후에는 이제 '통일기념비'가 된 염원비 앞에서 매년 8월 15일 정오, '통일기념식'을 가지며 분단을 회상하고 통일의 기쁨을 나눌 것이다.

▲ 한국평화협력연구원이 독일 한스-자이델재단과 함께 세운 통일염원비 ‘열려라 우리나라’ /사진=손기웅

https://www.mk.co.kr/premium/special-report/view/2021/09/30807/

베를린에서 300㎞를 달려 '뤼벡-쉬루툽 접경기록보관소(Grenzdokumentationsstätte Lübeck-Schlutup)'를 찾았다. '한자동맹의 여왕'이란 칭호를 얻으며 한때 북유럽 해상무역을 주도했던 항구도시 뤼벡(Lübeck)은 서독에 속하며 세계문화유산으로 지정된 아름다운 곳이다. 이곳에서 바닷가 쪽 약 10㎞ 거리의 작은 접경마을 쉬루툽(Schlutup)에 접경기록보관소가 있다.

▲ 위는 현재 뤼벡-쉬루툽 접경기록보관소의 모습이다. 아래 사진은 분단 시기 동독과 서독의 접경통과소 전경이다. 횡으로 중간을 가르는 길이 분단선이고 위가 동독 아래가 서독이다. 서독의 길가 큰 건물 가운데 일부가 현 쉬루툽 접경기록보관소가 되었다. / 사진=손기웅

동서독이 도로 통과 지점으로 활용한 곳 가운데 가장 북쪽에 위치한 이곳은 동독의 제름스도르프(Selmsdorf)와 마주 보고 있다. 1945년 전쟁이 끝난 후 소련 점령 당국은 동쪽 메클렌부르크포어폼메른주에서 당시 영국이 점령했던 서쪽 슐레스비히홀슈타인주로 통하는 모든 도로와 철도를 차단했다. 단 하나의 예외로 쉬루툽과 제름스도르프 간 통행만 허용했다. 1949년 동서독이 각각 건국되고 냉전이 깊어지자 동독은 1952년 5월 15일부터 서독으로 향하는 모든 통행로를 닫았다.

그러나 상호 필요에 의한 최소한의 교류를 위해 1960년 3월 동서독은 이곳을 다시 개방하고, 가건물 형태로 각각의 접경통과소를 만들었다. 서독의 빌리 브란트 행정부가 출범하고 관계가 개선되자 동독은 1972년 8월 통과검문소를 이전 확장했다. 서독은 12월 1일 가건물을 정식 건물로 재단장했다. 쉬루툽 접경통과소는 1990년 동독이 사라지기 전까지 서독 세관과 연방접경수비대가 근무하면서 왕래 인력과 물자의 통과 처리를 지원했다.

▲ 동서독의 북부 접경선 현황으로 푸른 점선이 접경선이다. 왼쪽 아래 서독의 쉬루툽과 동독의 제름스도르프가 서로 마주보고 있다. / 사진=손기웅

통일 이후 동서독 접경통과소는 관리되지 않은 채 방치되고 훼손됐다. 통과소를 비롯해 동독이 구축했던 감시탑, 벙커, 철조망, 각종 통신장비 등 삼엄한 접경 방비 시설은 모조리 철거됐다. '죽음의 지대'라 불리며 분단의 뼈아픈 고통을 안겨줬기에 이들은 하루빨리 눈앞에서 사라져야 할 대상으로 여겨졌다. 훗날 역사적 가치를 가질 것으로는 생각하지 못했다. 인근 지역에는 산업화로 공장이 들어서기 시작했다.

▲ 쉬루툽과 제름스도르프 간 경계이정표, 옛 분단선은 흔적도 없이 사라졌다. / 사진=손기웅

기억 속에 묻혀가는 분단의 역사적 유산이 지켜져야 한다는 의식이 쉬루툽을 중심으로 늦게나마 깨쳐졌다. 최북단 지역에 위치한 통과소라는 사실만으로도 보존해야 할 가치가 충분했다. 보수된 뒤 접경기록보존소라는 접경박물관으로 2004년 11월 9일, 베를린장벽 붕괴 15주년 기념일에 문을 열었다. 1층과 지하는 북부 독일의 동서독 접경지역 현황을 보여주고, 교육 장소로 활용되고 있다.

◆날벼락으로 닥친 분단

1945년 쉬루툽과 제름스도르프 경계선에 위치한 어느 집의 본관과 별관 사이에 분단선이 느닷없이 그어졌다. 차단기가 비극의 서막이었다.

▲ 사진=손기웅

◆다시 열린 길

1973년 7월 5일 새벽 3시 15분, 쉬루툽에서 동독행 버스가 출발했다. 목적지는 제름스도르프로, 1972년 체결된 '동서독 기본조약'의 성과였다. 시운전으로 비록 승객은 없었지만, 한 민족 간의 연결을 다시 알리는 역사적 순간이었다. 당시 첫차 출발을 기념하며 찍은 사진으로, 사진 속 출발 일시를 알리는 안내판 실물이 현재 접경기록보관소에 전시되고 있다.

▲ 사진=손기웅

◆헤엄쳐 품은 자유

1986년 11월 서독 언론은 야단이 났다. 바다를 고무보트로 건너 동독을 탈출했다. 주인공은 당시 동독TV의 정치 선동 프로그램 'Der schwarze Kanal(검은 통신)'의 책임진행자로 유명했던 카를-에두아르트 폰 슈니츨러의 조카 한스-카를 폰 슈니츨러였다. 동독 체제의 우월성을 선전하는 프로그램 책임자의 조카가 자유를 찾아 헤엄쳐 온 것이다. 탈 수 있을지조차 의문이 가는 작은 고무보트가 구조 순간 당시의 언론 보도와 함께 전시돼 있다.

▲ 사진=손기웅

◆'1945- '에서 '1945-1989'로

분단 11년이 지나자 주민들은 정신을 차렸다. 쉽게 끝나지 않을 분단이겠지만 넋 놓고 있을 수는 없다, 무엇인가 해야 한다. 1956년 뤼벡-쉬루툽 주민들은 분단선 바로 앞 도로에 'SLUT UP Getrennt 1945- (열려라 분단 1945-)'라는 문구와 철조망을 새긴 염원비를 세웠다(왼쪽 사진). 'SLUT UP'은 이 마을 쉬루툽과 비슷하게 '슬루트 업'으로 발음되며, 옛 독일어로 '열려라(Schließ auf)'라는 의미다. 1945 옆을 공란으로 비워둔 것은 철조망으로 된 분단이 언젠가는 열릴 것을 소망하며, 통일이 된 그해의 숫자를 넣기 위해서였다. 마침내 1989년 11월 9일 베를린장벽이 무너지고, 12월 23일 이곳의 벽도 열렸다. 이듬해 마을 주민들은 비석에 '1989'를 새겨 넣었다(오른쪽 사진). 기념비는 현재 접경기록보존소 곁을 지키고 있다.

▲ 사진=손기웅

◆열려라 우리나라 1945-

필자는 여기서 영감을 얻어 지난 8월 15일 정오, 파주 민통선 내 통일촌 무궁화동산에 '통일염원비'를 세웠다. 전면에는 훈민정음체로 '열려라'를 쓰고, 8개 가시가 꽂힌 철조망을 그렸다. 분단된 팔도강산이 언젠가 통일되면 그해를 새기기 위해 분단 해 '1945' 옆을 비워뒀다.

뒷면에는 분단 76년을 맞아 철조망과 가시 75개를 먼저 새겨넣고, 8월 15일 정오 현장에서 철조망 가시 1개를 더하며 분단의 아픔과 부끄러움을 가슴에 새겼다.

매년 8월 15일, 광복절이자 분단일인 이날 정오에 통일이 되는 그날까지 철조망 가시 하나를 더하며 통일을 염원하고 통일을 기필코 이룩하겠다고 다짐하는 '통일염원식'을 거행할 것이다. 그리고 국민들이 일상적으로 분단을 느끼고 통일을 각오하도록 '열려라 통일염원비'가 한반도 수도 서울의 중심지로 옮겨질 수 있도록 노력할 것이다.

통일 후에는 이제 '통일기념비'가 된 염원비 앞에서 매년 8월 15일 정오, '통일기념식'을 가지며 분단을 회상하고 통일의 기쁨을 나눌 것이다.

▲ 한국평화협력연구원이 독일 한스-자이델재단과 함께 세운 통일염원비 ‘열려라 우리나라’ /사진=손기웅

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.