[베를린에서 백두산으로 2] "정치경제학에서 정치생태학으로" (매일경제, 2021.07.12)

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 3,616회 작성일 21-07-22 17:49본문

[베를린에서 백두산으로 2] "정치경제학에서 정치생태학으로" (매일경제, 2021.07.12)

https://www.mk.co.kr/news/world/view/2021/07/668819/

앞이 캄캄해졌다. 독일 교수님이 논문 지도를 거부한 것이다. 유학 2년이 허공에 떴다.

정치경제적 시각에서 석사논문 ''닉슨 독트린'과 닉슨행정부의 대외경제정책 1969~1974'를 쓰고, 정통 정치경제학을 배우고자 서독에 왔다. 박사논문의 주제를 당시 서방 경제협력체인 EC(유럽공동체)와 동방 경제협력체인 COMECON(경제상호원조회의) 간의 상호관계로 정했다. 경제협력을 도출해 정치·군사적 긴장 완화와 평화 회복의 가능성을 탐구해보고 싶었다.

공들였던 뮌헨대학 교수님은 "그 주제에는 관심이 없네. SONY 등 일본의 전자산업이 어떻게 전 세계를 제패하고 있는지 정치경제적 시각에서 분석해보게. 장학금과 일본 연구체류 지원은 물론이고, 3년 내에 학위를 끝내게 해주겠네."

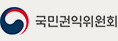

그럴 수는 없었다. 다시 시작했고, 마침내 베를린자유대학의 에케하르트 크리펜도르프 교수님이 제자로 받아들였다. 그런데 나의 계획을 설명하기도 전에 "최근에 쓴 것인데 나에게는 성경과 같은 것일세. 한번 읽어 보게나"라면서 저서 'Staat und Krieg. Die historische Logik politischer Unvernunft'(edition suhrkamp, 1985)를 주셨다. '국가와 전쟁, 정치적 비이성의 역사적 논리'다.

눈이 확 뜨였다. 세계사를 이렇게 볼 수도 있구나. 국가(國家) 그리고 국가가 독점적으로 소유하고 있는 군(軍)의 본질은 무엇인가, 지배하는 자의 비이성은 어떻게 생성되며 국가는 왜 전쟁을 일으켜야만 하는가, 지배당하는 자는 왜 우둔함에 빠진 일상을 살아가는가, 세계대전의 참화를 겪은 인류는 왜 또 다른 전쟁을 준비하고 있으며 누가 그것을 추동하고 있는가 등이 시공간, 체제와 이념을 넘나들며 분석됐다. 그 바탕에는 평화에 대한염원이 놓여 있었고, 나의 문제의식이 더 깊고 넓은 차원에서 해부되고 논증돼 있었다.

<사진>

고(故) 크리펜도르프 교수와 저서 `국가와 전쟁`

나 자신이 초라하게 느껴졌고, 학문이 나의 길인가 하는 회의에 빠졌다. 방황과 고통 끝에 간신히 나의 시각을 가질 수 있었다. '그래, 지금까지의 평화 연구는 인간과 인간, 국가와 국가 간, 즉 인간의 사회적 환경에 집중됐어. 진정한 평화는 여기에 더해 인간과 자연환경 간의 평화도 포괄해야 해. 인간 간에 국가 간에 이룩하고자 하는 평화는 자연환경이 물적·질적으로 받쳐주지 않으면 결코 이뤄질 수 없어. 평화 연구를 인간 삶의 전(全) 환경, 즉 사회적 환경과 자연적 환경 전 차원에서 한번 탐구해보자. 평화 연구의 지평을 넓히고, 그것을 통해 평화 실현에 좀 더 실질적으로 다가가자'는 결론을 얻었다.

물론 여기에는 체르노빌 사건으로 환경이 군사, 경제에 이어 국가안보의 한 축으로 자리매김한 영향이 컸다. 정치경제에 생태를 더한 정치생태학의 길로 들어선 것이다. '동백림 사건(東伯林 事件)' 등으로 부모님이 반대했던 베를린에 결국 오게 됐고, 통일을 체험하고 통일을 결심한 운명을 맞았다.

<사진>

1986년 체르노빌 원전 폭발 사고. 【사진 제공=Media Office/dpa】

크게 기뻐하신 지도교수님은 두 분의 평화학자를 부지도교수로 정해주셨다. 한 분(울리히 알브레히트)은 베를린자유대 교수이자 군비통제(軍備統制)의 대가로, 한반도 문제에도 관심이 많아 처음 뵈러 간 날 관련 자료를 키만큼 쌓아두고 맞아주셨다. 1990년 서울을 방문하시면서 "자네 나라에 좋은 연구소가 생길 것 같네"라며 주신 팸플릿이 민족통일연구원(현 통일연구원) 설립 안내였다. 정말로 이듬해 연구원이 개원했다. 즉시 통일에 대한 관심과 각오를 네 장에 걸쳐 담아 연구원에 보냈고, 통일연구원과의 인연이 시작됐다.

알브레히트 교수님은 생의 절정기에 병을 얻어 참으로 안타까운 말년을 사셨다. 요양원으로 문안을 가면 꼭 외식을 원했고, 휠체어를 밀어드리며 바깥공기가 그리워서인가 생각했다. 식사 때마다 한두 잔의 '우조'를 맛있게 드시는 걸 보고 뒤늦게 깨달아 이후엔 나가서 드시자고 앞장을 섰다.

또 한 분(크누트 크루제비츠)은 베를린공대 환경공학과 교수로, 환경 분야로 인도해주셨다. 활발한 운동가이기도 했던 영향을 받아 귀국 후 환경운동연합 및 녹색연합을 자문했고, 직접 연구원과 학회를 만들어 현장에서 뛰는 힘이 됐다. 고소공포증으로 한국을 보여드리지 못한 아쉬움이 남는다.

<사진>

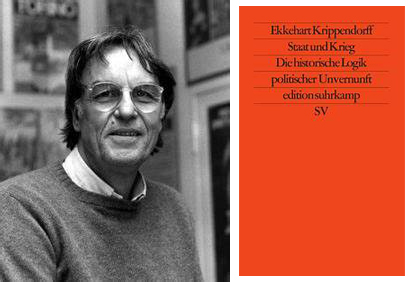

독일의 저력은 철저한 과거사 반성에 있다. 서독은 이스라엘과 외교 관계를 수립하고 기한 없는 과거사 처리에 나섰다(사진 위). 통일 후에는 베를린의 가장 비싼 중심지에 나치의 만행을 고발하고 학살된 유대인과 그 외 희생자들을 추모하는 기념소를 만들었다(사진 아래). 【사진 제공=손기웅】

<사진>

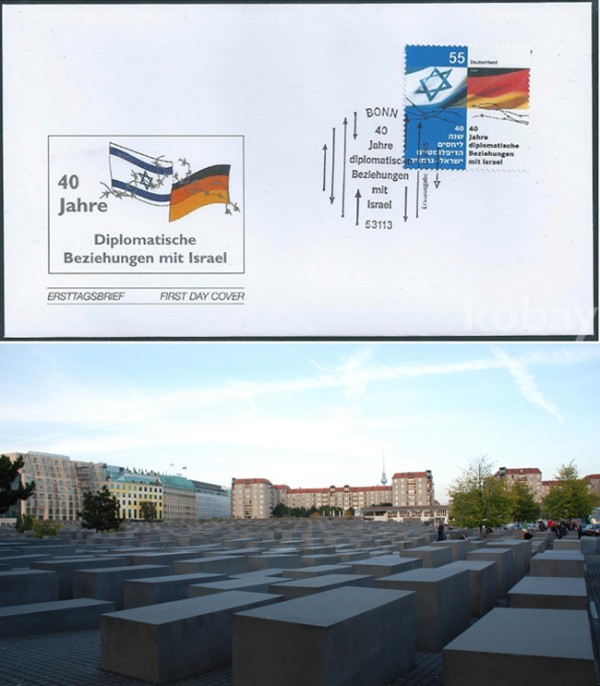

동독이 발행한 라벤스브뤼크 강제수용소 추념 초일봉피(初日封皮)다. 가장 큰 여성수용소로 40개 국가·민족의 여성, 여학생, 어린이, 남성이 수감돼 2만8000명이 희생됐다. `민족 통일을 위한 투쟁은 모든 독일 인민들의 과제다. 하나 되어 행동하면 승리할 것이다`라고 쓰여 있다. 【사진 제공=손기웅】

3년 후 박사논문 '환경군국주의. 사회적 군국주의와 생태적 군국주의(Umweltmilitarismus. Sozio-Militarismus und Oko-Militarismus)'를 탈고했다. 평화에 대한 열린 시각으로 '세계관(Weltanschauung)'이 아니라 '환경세계관(Umweltanschauung)'이 평화를 운위하는 출발점이 돼야 한다는 주장은 삶의 탄탄한 초석이다.

귀국 후 북한·통일연구가 주업(主業)이었지만, 정치생태학을 통일에 접목했다. 북한의 환경정책과 실태를 분석했고, 한반도평화·국가성장·통일준비를 위해 우리 DMZ·접경지역은 물론이고 북·중 접경지역과 옛 동서독 접경지역을 누빈 결과물로 국가전략 'DMZ유엔환경기구' 'DMZ세계평화공원' 'DMZ유엔평화대학교'를 제안했다. '환경보호 활동을 통한 군의 대국민 이미지 제고 방안'(1995) 연구로 국방부 환경보호지침 수립에 기여한 기쁨도 가졌다.

그때 흔들리지 않았던 자신이 대견하다. 우리 전자산업이 일본을 넘어서고, 전 세계의 연구 대상이 됐다. 자랑스러운 대한민국!

<사진>

통일순례 이동 경로

https://www.mk.co.kr/news/world/view/2021/07/668819/

앞이 캄캄해졌다. 독일 교수님이 논문 지도를 거부한 것이다. 유학 2년이 허공에 떴다.

정치경제적 시각에서 석사논문 ''닉슨 독트린'과 닉슨행정부의 대외경제정책 1969~1974'를 쓰고, 정통 정치경제학을 배우고자 서독에 왔다. 박사논문의 주제를 당시 서방 경제협력체인 EC(유럽공동체)와 동방 경제협력체인 COMECON(경제상호원조회의) 간의 상호관계로 정했다. 경제협력을 도출해 정치·군사적 긴장 완화와 평화 회복의 가능성을 탐구해보고 싶었다.

공들였던 뮌헨대학 교수님은 "그 주제에는 관심이 없네. SONY 등 일본의 전자산업이 어떻게 전 세계를 제패하고 있는지 정치경제적 시각에서 분석해보게. 장학금과 일본 연구체류 지원은 물론이고, 3년 내에 학위를 끝내게 해주겠네."

그럴 수는 없었다. 다시 시작했고, 마침내 베를린자유대학의 에케하르트 크리펜도르프 교수님이 제자로 받아들였다. 그런데 나의 계획을 설명하기도 전에 "최근에 쓴 것인데 나에게는 성경과 같은 것일세. 한번 읽어 보게나"라면서 저서 'Staat und Krieg. Die historische Logik politischer Unvernunft'(edition suhrkamp, 1985)를 주셨다. '국가와 전쟁, 정치적 비이성의 역사적 논리'다.

눈이 확 뜨였다. 세계사를 이렇게 볼 수도 있구나. 국가(國家) 그리고 국가가 독점적으로 소유하고 있는 군(軍)의 본질은 무엇인가, 지배하는 자의 비이성은 어떻게 생성되며 국가는 왜 전쟁을 일으켜야만 하는가, 지배당하는 자는 왜 우둔함에 빠진 일상을 살아가는가, 세계대전의 참화를 겪은 인류는 왜 또 다른 전쟁을 준비하고 있으며 누가 그것을 추동하고 있는가 등이 시공간, 체제와 이념을 넘나들며 분석됐다. 그 바탕에는 평화에 대한염원이 놓여 있었고, 나의 문제의식이 더 깊고 넓은 차원에서 해부되고 논증돼 있었다.

<사진>

고(故) 크리펜도르프 교수와 저서 `국가와 전쟁`

나 자신이 초라하게 느껴졌고, 학문이 나의 길인가 하는 회의에 빠졌다. 방황과 고통 끝에 간신히 나의 시각을 가질 수 있었다. '그래, 지금까지의 평화 연구는 인간과 인간, 국가와 국가 간, 즉 인간의 사회적 환경에 집중됐어. 진정한 평화는 여기에 더해 인간과 자연환경 간의 평화도 포괄해야 해. 인간 간에 국가 간에 이룩하고자 하는 평화는 자연환경이 물적·질적으로 받쳐주지 않으면 결코 이뤄질 수 없어. 평화 연구를 인간 삶의 전(全) 환경, 즉 사회적 환경과 자연적 환경 전 차원에서 한번 탐구해보자. 평화 연구의 지평을 넓히고, 그것을 통해 평화 실현에 좀 더 실질적으로 다가가자'는 결론을 얻었다.

물론 여기에는 체르노빌 사건으로 환경이 군사, 경제에 이어 국가안보의 한 축으로 자리매김한 영향이 컸다. 정치경제에 생태를 더한 정치생태학의 길로 들어선 것이다. '동백림 사건(東伯林 事件)' 등으로 부모님이 반대했던 베를린에 결국 오게 됐고, 통일을 체험하고 통일을 결심한 운명을 맞았다.

<사진>

1986년 체르노빌 원전 폭발 사고. 【사진 제공=Media Office/dpa】

크게 기뻐하신 지도교수님은 두 분의 평화학자를 부지도교수로 정해주셨다. 한 분(울리히 알브레히트)은 베를린자유대 교수이자 군비통제(軍備統制)의 대가로, 한반도 문제에도 관심이 많아 처음 뵈러 간 날 관련 자료를 키만큼 쌓아두고 맞아주셨다. 1990년 서울을 방문하시면서 "자네 나라에 좋은 연구소가 생길 것 같네"라며 주신 팸플릿이 민족통일연구원(현 통일연구원) 설립 안내였다. 정말로 이듬해 연구원이 개원했다. 즉시 통일에 대한 관심과 각오를 네 장에 걸쳐 담아 연구원에 보냈고, 통일연구원과의 인연이 시작됐다.

알브레히트 교수님은 생의 절정기에 병을 얻어 참으로 안타까운 말년을 사셨다. 요양원으로 문안을 가면 꼭 외식을 원했고, 휠체어를 밀어드리며 바깥공기가 그리워서인가 생각했다. 식사 때마다 한두 잔의 '우조'를 맛있게 드시는 걸 보고 뒤늦게 깨달아 이후엔 나가서 드시자고 앞장을 섰다.

또 한 분(크누트 크루제비츠)은 베를린공대 환경공학과 교수로, 환경 분야로 인도해주셨다. 활발한 운동가이기도 했던 영향을 받아 귀국 후 환경운동연합 및 녹색연합을 자문했고, 직접 연구원과 학회를 만들어 현장에서 뛰는 힘이 됐다. 고소공포증으로 한국을 보여드리지 못한 아쉬움이 남는다.

<사진>

독일의 저력은 철저한 과거사 반성에 있다. 서독은 이스라엘과 외교 관계를 수립하고 기한 없는 과거사 처리에 나섰다(사진 위). 통일 후에는 베를린의 가장 비싼 중심지에 나치의 만행을 고발하고 학살된 유대인과 그 외 희생자들을 추모하는 기념소를 만들었다(사진 아래). 【사진 제공=손기웅】

<사진>

동독이 발행한 라벤스브뤼크 강제수용소 추념 초일봉피(初日封皮)다. 가장 큰 여성수용소로 40개 국가·민족의 여성, 여학생, 어린이, 남성이 수감돼 2만8000명이 희생됐다. `민족 통일을 위한 투쟁은 모든 독일 인민들의 과제다. 하나 되어 행동하면 승리할 것이다`라고 쓰여 있다. 【사진 제공=손기웅】

3년 후 박사논문 '환경군국주의. 사회적 군국주의와 생태적 군국주의(Umweltmilitarismus. Sozio-Militarismus und Oko-Militarismus)'를 탈고했다. 평화에 대한 열린 시각으로 '세계관(Weltanschauung)'이 아니라 '환경세계관(Umweltanschauung)'이 평화를 운위하는 출발점이 돼야 한다는 주장은 삶의 탄탄한 초석이다.

귀국 후 북한·통일연구가 주업(主業)이었지만, 정치생태학을 통일에 접목했다. 북한의 환경정책과 실태를 분석했고, 한반도평화·국가성장·통일준비를 위해 우리 DMZ·접경지역은 물론이고 북·중 접경지역과 옛 동서독 접경지역을 누빈 결과물로 국가전략 'DMZ유엔환경기구' 'DMZ세계평화공원' 'DMZ유엔평화대학교'를 제안했다. '환경보호 활동을 통한 군의 대국민 이미지 제고 방안'(1995) 연구로 국방부 환경보호지침 수립에 기여한 기쁨도 가졌다.

그때 흔들리지 않았던 자신이 대견하다. 우리 전자산업이 일본을 넘어서고, 전 세계의 연구 대상이 됐다. 자랑스러운 대한민국!

<사진>

통일순례 이동 경로

- 이전글[베를린에서 백두산으로 3] "아, 베를린!" (매일경제, 2021.07.19) 21.07.22

- 다음글[베를린에서 백두산으로 1] "성지(聖地)가 된 하이델베르크" (매일경제, 2021.07.05) 21.07.22

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.